![]()

Assimiler quelqu’un à une équation ne doit pas troubler les esprits mathématiques. Le schéma que nous proposons est une commodité de discussion et de réflexion, pour des consultations ou des ateliers, à la manière d’un « bâton de parole[1] » en usage chez des peuples africains et amérindiens : ceux qui s’en emparent ont le droit de parler en étant écoutés.

Approche analytique

Toute personne peut être assimilée à une équation complexe dont les éléments constitutifs sont pour partie dépendants les uns des autres. Nous avons imaginé un schéma dans le but de faciliter l’accompagnement dans le champ des addictions.

Nous avons distingué, de part et d’autre de la barre d’équation, huit colonnes à niveau de remplissage variable dans le temps, illustrant les difficultés et les progrès, ainsi que les interactions. La partie colorée de la colonne représente les ressources dans la catégorie concernée. Ainsi, pour une personne polytoxicomane la partie colorée de la colonne « addictions » sera plus réduite que pour une personne alcoolique. Pour cette dernière, la zone colorée sera d’autant plus réduite que la dépendance sera développée.

Les huit catégories retenues sont le statut addictif (1), la motivation (2), la structuration psychique (3), l’histoire personnelle et les traumas (4), la situation familiale (5), le statut social et identitaire (6), la santé physique et les centres d’intérêt (7), l’esprit critique et la sensibilité (8). Ces distinctions se précisent et évoluent, au cas par cas, à mesure que la relation d’aide se développe. L’objectif d’ensemble est que la dynamique instaurée fasse passer chaque colonne au-dessus de la barre d’équation. Le schéma a le mérite de montrer que l’arrêt des addictions préjudiciables conditionne toutes les autres caractéristiques de la personne, au temps du « sans-alcool », quand le deuil du produit n’est pas encore accompli. L’objectif du soin n’est pas « d’assécher le buveur ». L’accompagnement doit privilégier le développement de son esprit critique et de ses aptitudes pour une vie qui vaille la peine d’être vécue. Cette visualisation grossière aide à faire comprendre les éléments en jeu dans un bon résultat durable. Elle peut être présentée au patient et servir de médiateur de parole.

- Les addictions

Le statut addictif correspond à la colonne n° 1. Des addictions peuvent s’associer ou se succéder. Chacune a des spécificités cliniques et psychosociales.

L’alcool est le produit de référence en addictologie, à tous les âges, pour toutes les catégories sociales. Les alcoolisations adolescentes sont devenues un phénomène de société. Les femmes boivent presque autant que les hommes. Les barrières religieuses (modération ou interdiction) sont inopérantes, à l’exception de celles de la religion juive. La dépendance alcoolique commence tôt ou plus tard, remplace et perdure. Ses préjudices pour la santé mentale et physique, la vie conjugale, familiale et sociale ne sont plus à démontrer. La valeur symptomatique de l’alcoolisme est négligée. Une constante : l’intolérance sociale face au choix individuel de sobriété persiste.

Le tabac est toléré en dehors des espaces confinés publics. Il génère nombre de pathologies cancéreuses. Il détériore la fonction respiratoire et cardiovasculaire, y compris par l’effet du tabagisme passif. Ses dommages sont, aujourd’hui, bien répertoriés. Il raccourcit le confort de vie de vingt ans et l’espérance de vie de dix ans, seul et associé à l’alcool.

Le cannabis a, depuis longtemps, envahi le paysage addictologique. Son usage est souvent précoce et pluriquotidien. Il véhicule des goudrons comme le tabac. Les fortes concentrations de tétrahydrocannabinol (THC) sont recherchées pour la défonce induite. Les gros consommateurs de cannabis font état au fil du temps d’une perte d’activité, d’une procrastination accrue. Le cannabis contribue, comme les alcoolisations pathologiques, à des effets de marginalisation sociale, à des décompensations psychotiques, à des troubles interprétatifs graves et à des passages à l’acte. La dépénalisation favoriserait la culture artisanale, réduirait le commerce illicite et le risque de retrait de permis en raison des caractéristiques du dépistage, des traces dans les urines étant objectivables plusieurs jours après avoir fumé un joint. La prise de cannabis ne devrait pas être considérée, pas plus que celle d’alcool ou de toute autre substance psychoactive, comme un facteur d’irresponsabilité pénale en cas de délit.

La consommation de cocaïne est en hausse constante, avec son effet stimulant, effaçant la fatigue, avant la « descente » et ses affects dépressifs. Elle favorise des passages à l’acte. Elle prend le statut de drogue protégée du fait de son usage dans les milieux socialement favorisés. L’héroïne a perdu de son attractivité, en tant que source historique du sida et des hépatites virales chroniques. Il serait fastidieux d’énoncer les drogues psychoactives du marché légal et illégal, local et numérique : anxiolytiques et somnifères, dérivés de l’amphétamine, de la kétamine, champignons hallucinogènes, mélanges détonants… La facilité avec laquelle les jeunes s’y abîment en dit long sur l’état de dégradation des sociétés développées.

Les troubles du comportement alimentaire se sont accrus, dominés par la boulimie et la boulimie-anorexie. La chirurgie bariatrique, comme solution aux obésités sévères, a un bel avenir devant elle, en dépit de la fréquence des effets secondaires. Parmi les addictions sans drogue, la dépendance au numérique est devenue une norme sociale, s’installant dès la petite enfance, s’imposant à l’adolescence. Ses effets délétères sur le fonctionnement cérébral et la vie relationnelle n’ont pas, pour le moment, entraîné une législation limitante quant aux contenus et aux usages.

L’homo addictus est ainsi devenu représentatif de l’hypermodernité[2].

- La motivation

Le travail sur la motivation, sa naissance, son évolution et son entretien, est au cœur de l’accompagnement. L’abandon de l’addiction alcoolique est d’autant plus difficile que le sujet est jeune. Le phénomène addictif capte l’énergie libidinale. Une question n’est plus abordée : l’organisation d’une prévention pédagogique de masse, aux grandes périodes de la scolarité. L’enseignement fait peu de place à l’esprit critique, ce qui favorise l’égo-grégarité, caractéristique de l’homo addictus.

Le buveur dispose, lors d’un temps variable, d’une marge de liberté qui le porte à différer l’heure d’une démarche. Quand il s’inquiète de sa façon de boire, il lui arrive d’être rassuré à tort. Quand la dépendance est installée, il adopte une attitude de déni. Un facteur de gravité tardif réside dans l’existence de troubles cognitifs neurologiques dominés par le déni, identifiables par leur irréversibilité, malgré une période d’abstinence durable.

Quand la motivation est forte, il n’est souvent nul besoin d’hospitaliser. Quand elle est faible ou inexistante, hospitaliser a la signification d’une mise à l’abri et d’une pause. Un accompagnement efficient demande accessibilité, temps, disponibilité, empathie, interactivité et implication, ce qui n’est pas acquis dans les conditions ordinaires d’exercice. Une psychothérapie a le mérite de pouvoir favoriser la mise en mots. L’alcool l’entrave le plus souvent. Le sujet reste avant tout préoccupé par le contrôle de sa consommation. La psychothérapie individuelle peut se révéler utile, avant mais plus encore lors du temps addictologique. Pour certains patients, le groupe de parole, que nous avons appelé « intégratif[3] », maintient et conforte la motivation, en apportant un temps de réflexion original. Une abstinence a besoin d’un temps proprement alcoologique incitant à gérer les émotions et les situations à risque. Ce temps défensif gagne à se prolonger, le plus rapidement possible, d’une composante psychothérapique et d’un temps élaboratif, accroissant l’esprit critique et la créativité. La motivation perdure d’autant plus aisément qu’elle se prolonge par une implication d’aidant permettant la poursuite d’une réflexion personnelle.

- La structuration psychique

La structuration psychique interroge la relation à soi et à l’autre. Le sujet évoque le plus souvent une émotivité et une sensibilité perturbantes, une perte de confiance en soi, une mésestime de soi. Une connaissance de la psychopathologie et des structurations mentales est requise, comme sont nécessaires les sensibilités psychanalytiques et systémiques ainsi qu’un niveau opératoire de culture générale.

La composante psychotique de la personnalité reste sous-estimée. Qu’est-ce que le diagnostic d’une bipolarité avérée sinon une manière de nommer la part psychotique d’une personnalité ? Peut-on accréditer l’idée d’une psychose provoquée par un accouchement, en l’absence de prédisposition ? Une dépendance alcoolique active finit par déboucher sur une situation de psychose. La part saine se noie dans la part alcoolique de la vie mentale. Une personnalité relativement construite peut ainsi se déliter, se morceler, se liquéfier alors que l’alcoolisation impose sa loi. Les effets de la consommation s’affirment d’autant plus tôt que la personnalité n’est pas suffisamment structurée : organisations limites, personnalités « as if », construites en faux self, pathologies narcissiques. Il est fréquent d’être confronté, selon la présence ou l’absence d’alcool, à deux personnalités différentes.

En revanche, nombre de buveurs n’ont pas de troubles psychiatriques. Cette réalité donne un certain intérêt identificatoire à la définition du « caractère », selon les critères de René Le Senne et de Gaston Berger.

Les pourvoyeurs, illégaux et légaux, les organisateurs de soirées et de manifestations « festives », caricatures des bacchanales antiques, ont-ils conscience de ce qu’ils font ?

- L’histoire personnelle et les traumas

Les traumas et les ambiances traumatiques ont une nocivité et une toxicité encore sous-évaluées. Les entretiens d’histoire montrent qu’une majorité des patients ont grandi dans des conditions insécurisantes ou déstabilisantes, dès le plus jeune âge, mais également par la suite, pendant l’enfance et à l’adolescence. La surprotection et l’emprise aboutissent aux mêmes résultats. Le nombre et l’impact des agressions sexuelles restent sous-estimés. Les violences laissent des traces quelle qu’en soit la nature. Les plus enfouies sont les plus destructrices. Certaines alcoolisations équivalent à une reviviscence de traumas enfouis. Une partie des traumas précoces peut échapper à la conscience pendant des années.

Nombre d’adultes n’ont pas la maturité ou la disponibilité d’exercer leurs responsabilités parentales, quand leurs professions les conduisent à négliger une présence suffisante auprès de leurs enfants. Le vécu d’abandon entrave l’évolution normale de la personnalité. L’environnement juxta ou extrafamilial peut également se révéler traumatique. Le harcèlement scolaire a cessé d’être anodin et marginal. L’école a perdu beaucoup de sa fonction d’étayage. Il en est de même du cadre religieux voire sportif, quand l’argent devient le critère déterminant, y compris sous la forme des paris. Les réseaux sociaux participent à ce processus et, plus largement, les technologies et les mœurs qui éloignent de la réalité. La diminution du sentiment de sécurité, l’effacement des repères et des références éthiques, l’absence de perspectives, sinon celle de la « réussite individuelle », encore plus prédéterminée que par le passé, renforcent l’impact des traumatismes.

Une question justifierait un long développement, celle des ambiances traumatiques molles, constitutives de notre hypermodernité. Le principe de précaution érigé à la hauteur d’un système de contrôle des populations, au prétexte de santé publique, crée une ambiance traumatique. Qu’est-ce qu’un visage sans sourire ? une rencontre sans poignée de mains ? L’esprit critique et le goût de la liberté sont altérés par la peur de l’autre et de la sanction, par l’accumulation des incohérences. Une vie centrée sur la consommation, où tout semble facile et interchangeable, ne construit pas davantage des personnalités résilientes. Jouir sans mesure, c’est désapprendre le plaisir. Le discrédit du travail socialement utile participe à l’évolution. Avec les progrès du management, nous sommes revenus aux premiers temps du taylorisme. Le discrédit du Politique ajoute au mal-être qui s’étend.

- La situation familiale

Prenons garde de tirer sur l’ambulance. L’étayage familial est encore souvent ce qui reste quand tout s’est délité. La situation familiale se décline sur plusieurs générations. La diversité des configurations de couple et des familles conduit à effectuer une évaluation au cas par cas. Chacun doit avoir le souci de soi, ne serait-ce que pour ne pas pourrir la vie de ses proches. La solidarité familiale ne peut indéfiniment se décliner à sens unique.

- Le statut social et identitaire

La position sociale, le statut identitaire sont des constantes d’intégration ou de marginalisation. Leur dégradation peut déboucher sur des phénomènes de désilience, avec ou sans addiction active. Il existe une manière hypermoderne d’éliminer, tout en autorisant une consommation réglée par les minimas sociaux.

- La santé physique et les centres d’intérêt

L’état de santé physique intervient diversement dans l’équation. L’alcoolique est souvent concerné par l’asomatognosie : il fait comme s’il n’avait pas de corps. Il n’en prend pas soin. Un des enjeux du soin est que le sujet réinvestisse son corps, qu’il s’en serve pour mieux se porter mentalement. De même, les centres d’intérêt peuvent devenir une source de satisfactions intellectuelles, sociales ou créatrices qui contribuent à donner du sens.

- L’esprit critique et la sensibilité

Le développement de l’esprit critique est sans doute l’alternative la plus sûre au règne de l’addiction. Il est précieux en ces temps de crise, de déferlantes idéologiques et de délitement du lien social. L’immersion dans un groupe de parole de type intégratif est de nature à le développer, parallèlement aux autres investissements intellectuels permettant de mieux comprendre la condition humaine et le monde dans lequel nous évoluons. Avec le temps, l’hyperémotivité paralysante peut évoluer en sensibilité créatrice, en aptitude relationnelle.

Mise en jeu de l’équation

« L’équation » est un repère pertinent pour le patient mais également pour le soignant. Elle peut être élaborée par l’intéressé, par le soignant, et par les deux, conjointement. La mise en équation peut s’effectuer à tout moment, au début de l’action de soin, à court terme (au bout d’un an), à moyen terme (chaque année, pendant cinq ans), à long terme, par sollicitation virtuelle. En cas de dégradation d’un résultat, l’élément déterminant doit pouvoir être caractérisé.

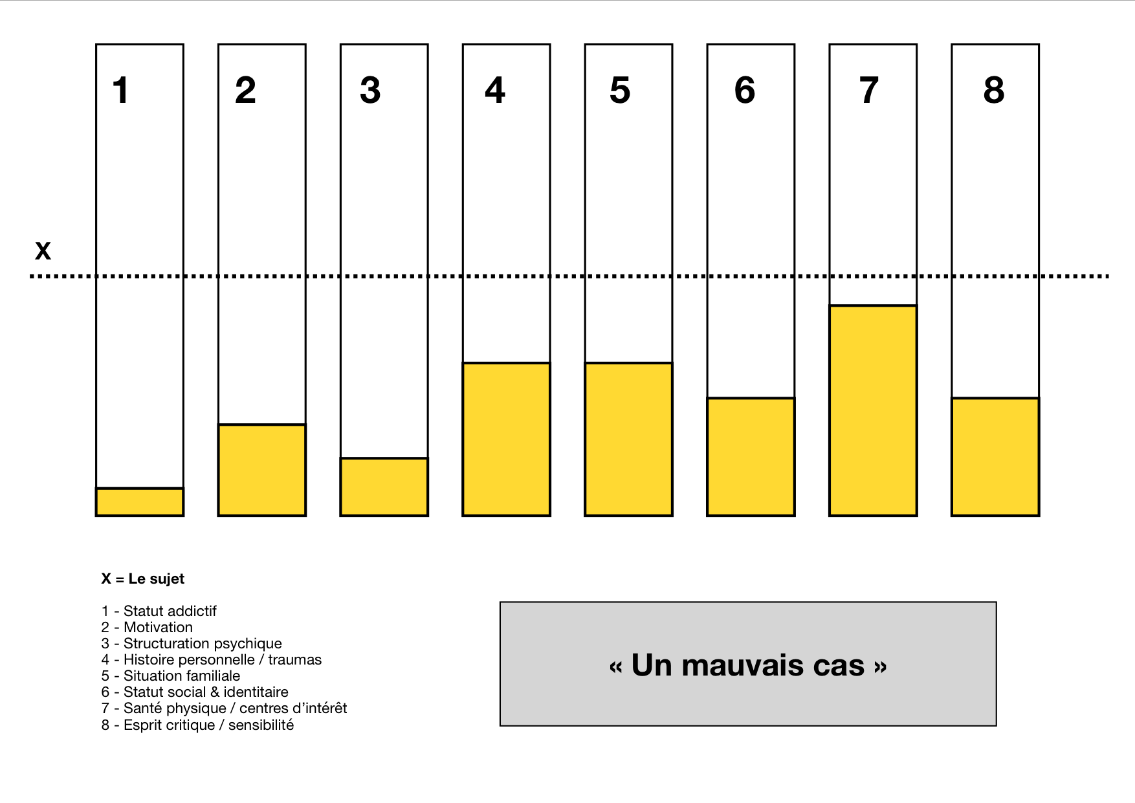

Présentation d’un « mauvais cas »

Il est de plus en plus fréquent d’être confronté à des patients pour lesquels les indicateurs sont au plus bas : poly-addiction active, spleen douloureux et passivité, troubles latents ou patents de la personnalité, enfance traumatique, quelquefois érigée en « sauf-conduit », absence de liens familiaux porteurs, défaut de culture critique et d’expérience professionnelle structurante, usage envahissant du portable, des jeux et des sites, sexualité morbide.

Faire simple est une obligation : une prescription, un séjour « psy » quand cela va mal, un logement social, une activité créative ou sportive. Le cadre d’accompagnement doit rester ouvert, à certaines conditions évacuant l’assistanat, telles que l’adhésion volontaire à une association et le respect de ses règles.

La couleur initiale peut prendre celle de l’espérance par l’effet de la dynamique du soin.

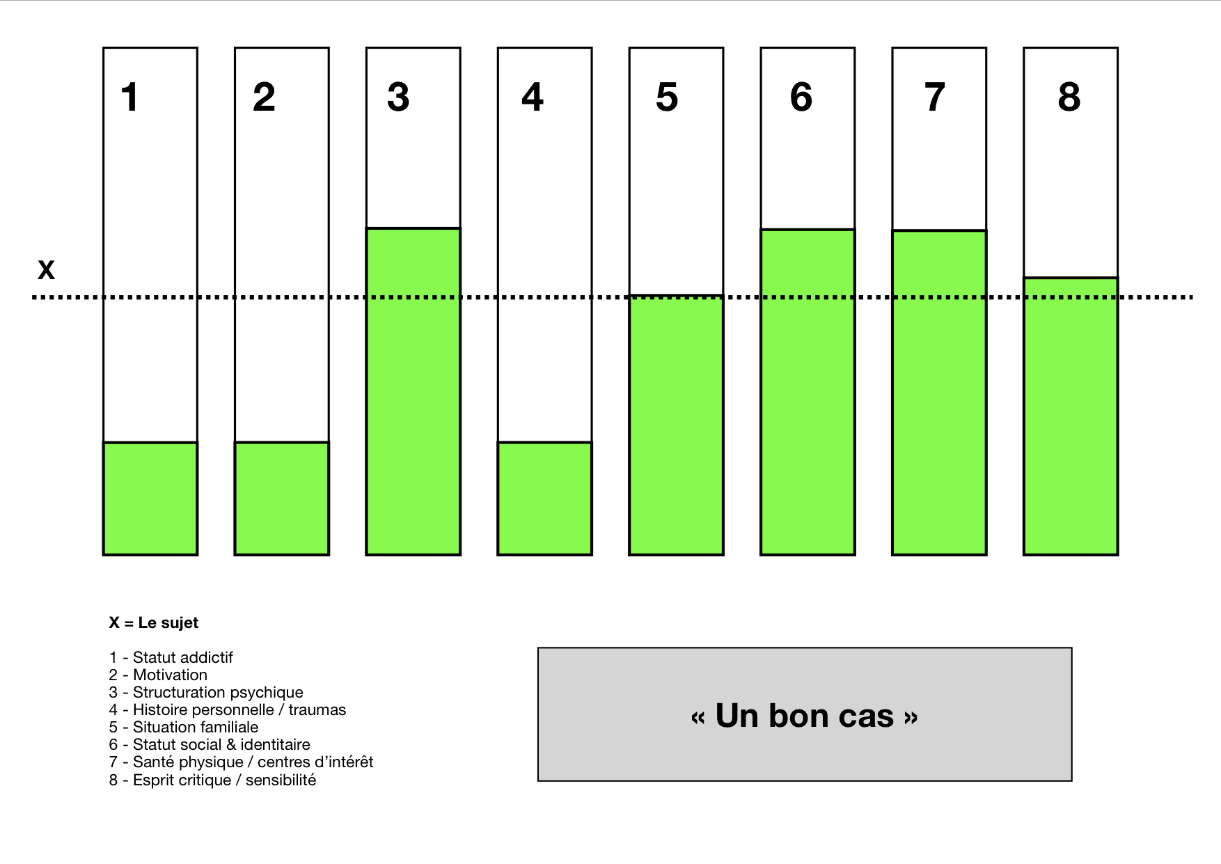

À quoi ressemble un « bon cas » ?

Il ne faut pas se fier aveuglément aux « premières impressions ». Nous pouvons rencontrer « la part saine » du sujet lors des premières consultations. Il suffit que le sujet soit sobre lors des entretiens, discipline qu’il parvient à s’imposer assez souvent, même en étant dépendant. Il suffit d’un blocage au sein d’une des colonnes pour que le « bon cas » se dégrade. Le facteur de détérioration principal, dans tous les cas, est la reprise de l’addiction alcoolique.

Le sujet doit en avoir marre de boire. Il doit vivre l’alcool comme un obstacle à sa liberté et à son bien-être. De ce point de vue, les moins dépendants, ou ceux dont les alcoolisations problématiques sont discontinues, ne font pas forcément partie des bons cas. Tant que le sujet croit que l’alcool lui est indispensable pour aimer, rire et chanter, il n’a pas progressé d’un pouce. Il sous-estime la gravité progressive de sa pathologie.

Certaines personnes n’attendent qu’une « permission » pour abandonner leur faux ami. Un ou des soignants bienveillants, des alter ego identifiés en hospitalisation brève ou en groupe de parole peuvent suffire à faire basculer le sujet dans le sans-alcool. La partie n’est pas pour autant gagnée. Quelles qu’en soient les modalités, un accompagnement est indispensable pour passer du sans-alcool, où l’alcool reste une référence et un problème, même en l’absence de désir conscient de boire, au hors-alcool, où les problèmes et les plaisirs de la vie sont abordés en dehors de ce recours.

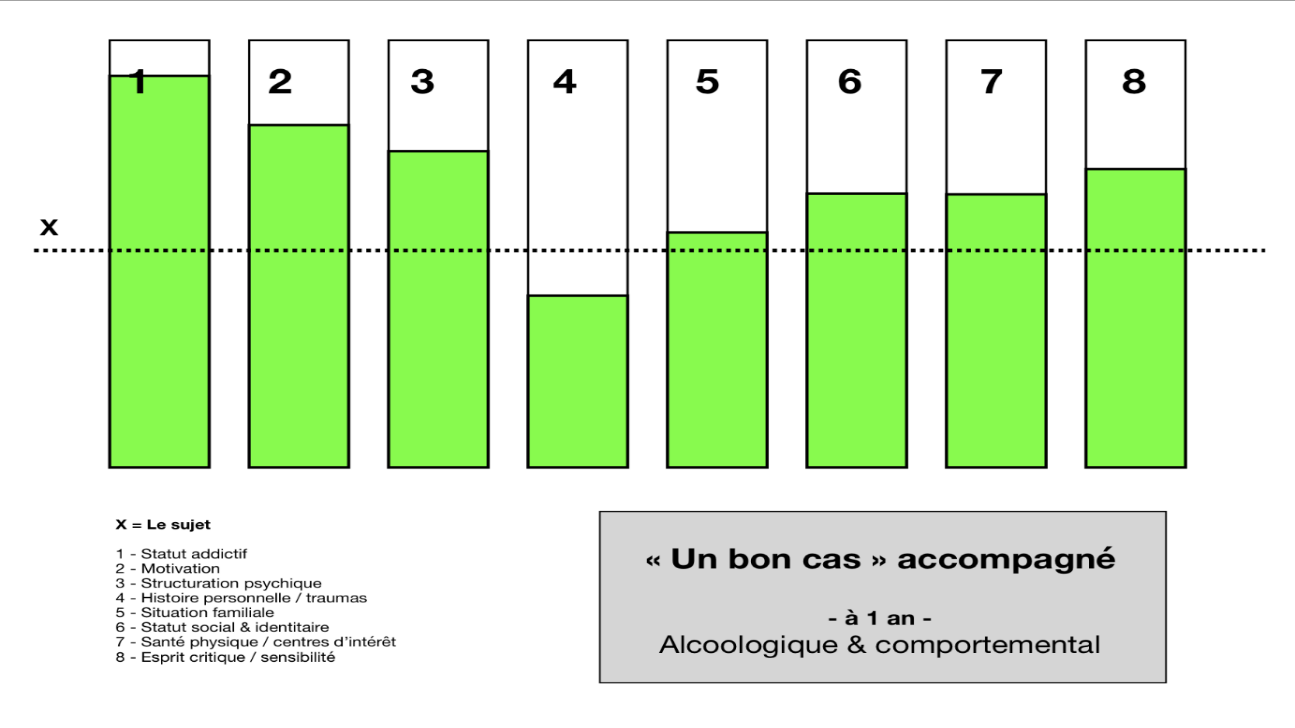

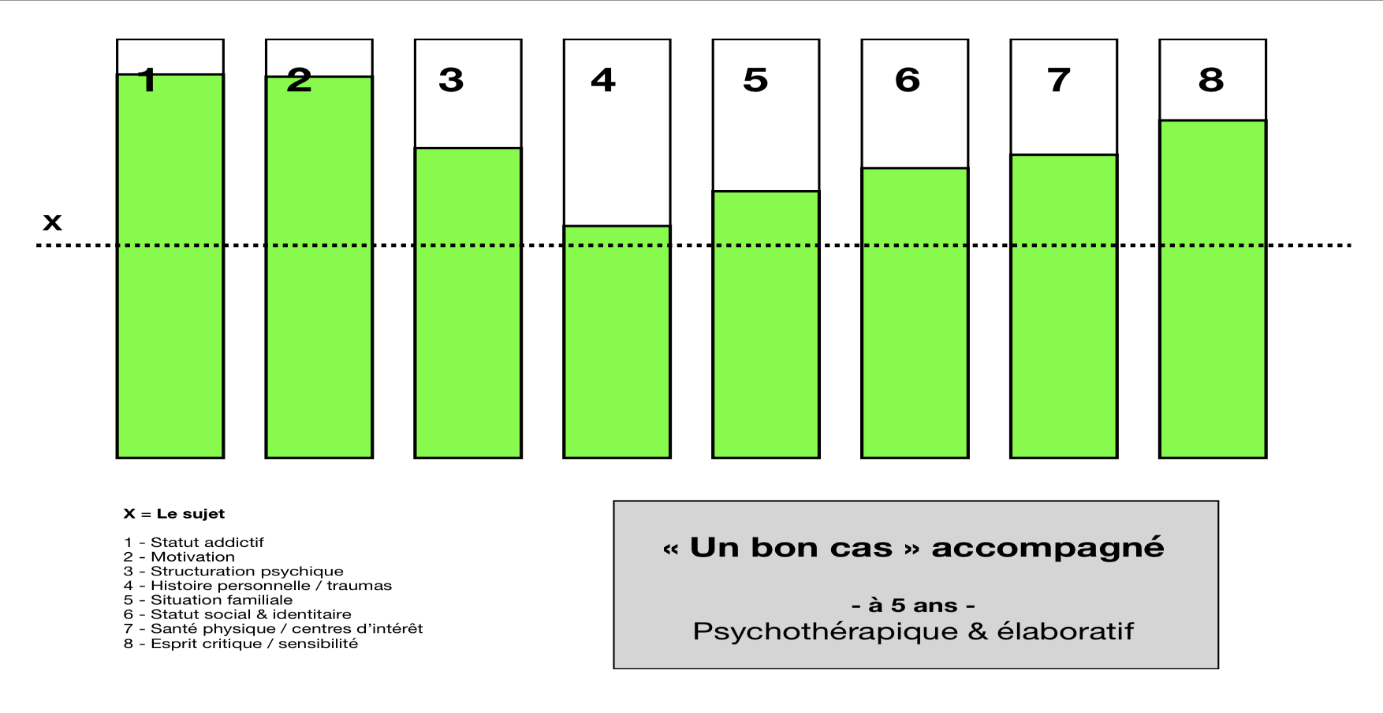

La première année de l’accompagnement est essentiellement alcoologique et comportementale. Il est facile d’établir un lien fort entre l’abstinence préservée, le renforcement de la motivation et une restitution d’un meilleur équilibre émotionnel et mental. En revanche, la situation familiale et relationnelle connaît rarement des changements spectaculaires. La méfiance mais également les vieilles représentations ont la vie dure. Le nouvel abstinent doit s’accommoder de l’incompréhension persistante de ses proches, y compris quand ils le louangent. Le « bon cas » se confirme, non exclusivement, quand le sujet reste mentalement actif et persiste dans l’accompagnement. Ce n’est que progressivement qu’il passera au stade psychothérapique et élaboratif, même si, en pratique, les deux temps se chevauchent, surtout au début du parcours. L’erreur addictologique est de négliger ce second temps.

Le sujet peut rester relié longtemps à la structure qui lui a permis de transformer sa trajectoire de vie. Cela sous-entend que la structure offre un cadre de réflexion pérenne, indépendamment des autres lieux et activités investis pour conforter son bien-être. Il s’agit non de dépendance mais de lien à faire vivre par souci d’entraide, de mémoire, de reconnaissance.

Est-il possible de changer un mauvais cas en bon cas ?

Il faut du temps et des « faits de vie » pour faire admettre que le choix de l’abstinence est la seule voie réaliste. Une pathologie douloureuse est un équivalent somatique du disulfirame (Espéral) : toute prise d’alcool renforce ou réactive la douleur, qu’elle soit neurologique ou pancréatique. De ce point de vue, il ne faut pas compter sur la constitution indolore et longtemps inapparente d’une cirrhose. Une hospitalisation brève a comme objectif de faire évoluer la motivation. Elle peut être renouvelée plus tard si le besoin s’en fait sentir. L’hospitalisation brève est une promesse d’investissement durable. Elle doit être décidée d’un commun accord. Mieux vaut donner au sujet la possibilité de s’approprier la décision, en résistant si besoin aux attentes des proches, jusqu’à laisser la situation se compliquer.

D’un point de vue pronostique, l’arrêt des addictions permet de faire évoluer favorablement l’équation. L’obstacle se situe ensuite dans la structuration de la personnalité. En dernière instance, les facteurs sociétaux pèsent lourd dans le maintien des mauvais résultats.

L’ambiguïté contradictoire de la notion de résultats

La notion de résultats est polysémique. Pour l’alcoolique, prototype de l’addicté, la perte de capacité de consommer de l’alcool peut être vécue comme une amputation, avant de l’être comme une délivrance. Pour le proche, le choix du sujet de s’abstenir de boire est perçu comme une décision précaire, tant qu’il reste habité par la crainte de la « rechute ». Plus tard, il aura parfois du mal à accepter que l’ex-buveur ne consomme plus du tout d’alcool dans les moments conviviaux. La société considère « l’intempérant » comme un contrevenant à sanctionner ou un bon client à entretenir. Le résultat, fondamentalement, se chiffre en rendement financier : combien ça coûte et combien ça rapporte : aux « agents économiques », à la santé publique, au ministère du Budget. Il n’est jamais question du rapport coût-bénéfice pour le buveur, sa famille et ses enfants. Un établissement de soin développera volontiers une antenne de prévention du tabagisme car ce poison du corps n’a plus bonne presse. La mise en place d’une alcoologie de liaison permettant d’aider des personnes en difficulté avec l’alcool, y compris en tant que proches, sera moins facile à mettre en œuvre. Certaines procédures médico-chirurgicales sont très coûteuses au vu des résultats escomptés. Leurs résultats ont l’avantage d’être mesurables car centrés sur une pathologie précise, un acte, un séjour, une espérance de vie, une recherche scientifique ciblée, à partir de protocoles définis. La diversité des équations personnelles mobilise d’autres critères : l’étude analytique, le facteur temps, la souplesse du dispositif. Il existe donc une ambiguïté contradictoire dans la notion de résultats en psychothérapie addictologique.

Maslow, paraît-il, n’a pas dessiné lui-même sa pyramide des besoins. Notre « équation » a sensiblement la même finalité : faire réfléchir à la complexité des cas, à leurs singularités et à leurs similitudes, tout en prenant en compte la durée dans les résultats. L’usage de l’équation personnelle facilite l’appréciation de l’évolution et de l’efficacité d’un dispositif d’accompagnement, tout en permettant d’argumenter sur ses besoins organisationnels et financiers.

[1] Jocelyne Vovard, Dominique Demaria, « Des enfants confrontés à un parent alcoolique. Résultat à distance d’une recherche-action », dans Henri Gomez, Micheline Claudon, Gérard Ostermann, Les représentations de l’alcoolique, Toulouse, érès, 2014.

[2] Henri Gomez, Anesthésie générale, l’esprit critique face aux addictions, à paraître, 2022. Cet ouvrage réunit, dans sa seconde partie, les différentes notions propres à la pratique de l’auteur.

[3] Henri Gomez, « Le groupe-orchestre », Santé mentale, mars 2019