23 mai 2016

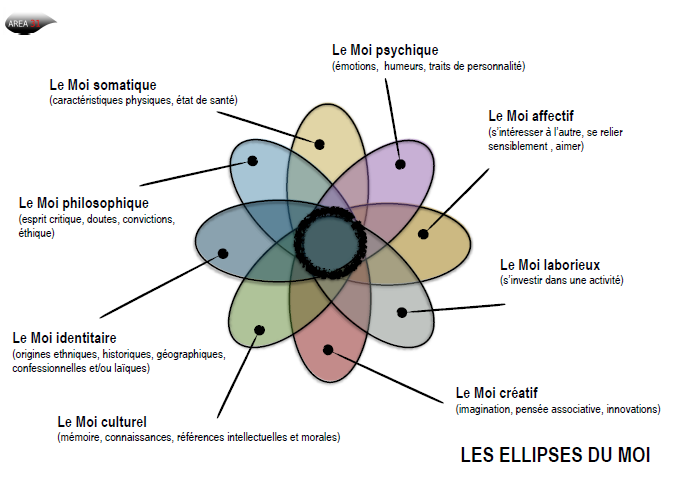

« Les cercles de résilience » seront publiés dans la très scientifique revue de la SFA. La rédaction m’a même proposé de rédiger un article à part présentant « les ellipses du Moi ». C’est un nouveau défi car un tel texte demande un résumé, des mots-clés, des références bibliographiques, une présentation théorique de la thématique du Moi que l’on retrouve en psychanalyse, psychopathologie, en analyse transactionnelle, en thérapies cognitives et dans l’abondante littérature destinée au « développement personnel ». Il faudra traiter du « moi alcoolique », dans ses principales présentations et aux trois temps classiques de l’alcool, du « sans » et du « hors alcool ». Nous aurons à justifier l’intérêt du schéma des « ellipses du Moi » et prendre la peine d’en illustrer des usages en clinique. Ceci dans un délai rapproché pour que la mémoire des cercles de résilience n’ait pas disparu dans l’esprit des lecteurs de la revue. Les intentions reliées à cet article ? Réussir une synthèse claire et accessible de ce concept. Montrer que le Moi n’a qu’une autonomie relative. Son contenu dépend des interactions avec ce qui le nourrit et le fait vivre, telles que l’illustrent les différentes ellipses qui englobent le noyau-Moi. De façon non accessoire, l’article doit illustrer la qualité et l’originalité de la réflexion, telle que nous essayons de la faire vivre.

Nous pourrons examiner, schéma en main, le libellé et le contenu des huit ellipses du schéma.

Le moi somatique

Le ‘‘moi somatique’’ correspond aussi bien aux représentations que nous avons de notre corps qu’à la réalité de celui-ci. En alcoologie, plusieurs éléments sont à prendre en compte : les caractéristiques extérieures, notre état de santé physique. Le déni et l’intellectualisation font négliger le corps, plus encore que l’ignorance de son fonctionnement. Il en est ainsi de la focalisation sur certaines constantes biologiques, telles que les γGT ou la CDT, qui inquiètent ou rassurent souvent à tort. En même temps, le corps, particulièrement celui de la femme, est surinvesti. Les préoccupations diététiques sont d’autant plus mises en avant que les règles d’une alimentation saine sont négligées. De nombreuses psychothérapies ont posé le corps comme médiateur du bien-être. La connaissance du corps, et notamment du fonctionnement du cerveau, fait partie l’éducation alcoologique, à condition de délivrer des messages compréhensibles qui n’entretiennent pas l’illusion du déterminisme. Le ‘‘moi somatique’’ est une composante essentielle de notre personnalité. Dans l’évolution d’une addiction l’apparition de manifestations somatiques est très fréquente, en une sorte d’homéostasie psychosomatique. Nul ne peut ignorer l’importance qu’il doit donner à son corps pour mieux se porter.

Le moi psychique

Le moi psychique est un continent diversement exploré. Chaque approche permet de mieux en saisir les mystères. La psychogénèse pose le principe d’une évolution du fonctionnement mental en fonction de l’âge. La psychanalyse montre l’impact des traumatismes et du refoulement dans l’inconscient. La psychopathologie permet d’établir toute sorte de nuances au sein des personnalités rencontrées. L’approche systémique manifeste l’influence au sein des familles et entre générations. La sociologie étudie plus largement les influences des environnements, les habitus professionnels, sociaux, culturels, identitaires. La médiologie, selon le mot de Régis Debray, explore, en partie l’impact des médias. L’anthropologie et l’éthologie esquissent d’autres approches du ‘‘moi collectif’’, les similitudes entre l’espèce humaine et d’autres espèces animales. L’Histoire elle-même est riche d’enseignements ainsi que la connaissance de la philosophie ou des religions. Le ‘‘moi psychique’’ mobilise donc l’ensemble des sciences humaines. Il justifie l’essentiel des efforts psychothérapiques. En alcoologie, la priorité est donnée à la gestion des émotions, à la maîtrise des troubles de l’humeur, tout en prenant en compte les différents profils de personnalité, les conduites et produits d’addiction qui les modifient.

Le moi affectif

Le moi affectif entre en résonance avec ce qui fait un lien sensible à l’autre. Il ouvre sur l’éventail des émotions et des sentiments. Il renvoi au besoin d’être aimé et d’aimer. Il occupe une place centrale dans l’accompagnement. L’accueil, l’écoute bienveillante, l’empathie, l’implication sont constitutives de la relation d’aide. Pour bien des personnes pas seulement les addictés, l’autre fait problème, qu’il s’agisse de l’entourage professionnel, des parents, des enfants, du conjoint ou des partenaires.

Le moi laborieux

La relation à l’activité alimente des thèmes de réflexion aussi variés que la passivité, la procrastination, les activités occupationnelles machinales ou compulsives, l’hyperactivité anarchique et les rétributions, symboliques et concrètes, du travail.

Le moi créatif

La créativité fait appel à l’imagination, aux références symboliques et culturelles, à la pensée associative, à l’innovation. La créativité s’applique à tous les champs de l’activité humaine aussi bien aux rêves qu’aux innovations les plus structurées.

Le moi culturel

Le moi culturel fait appel à la mémoire, aux connaissances, aux références intellectuelles et morales. Il est la conséquence des processus de transmission et d’apprentissage.

Le moi identitaire

Notre identité est composite. Elle est le produit de nos origines géographiques et ethniques, des croyances de nos ainés et de notre environnement, au produit de l’Histoire et de notre histoire.

Le moi philosophique

Notre capacité à philosopher dépend en partie de notre culture. Cependant, sa caractéristique principale est de faire appel à notre esprit critique, avec nos doutes et nos déductions, pour déboucher sur une éthique personnelle distincte des normes exprimées par les structures collectives. Sa crédibilité et son efficacité reposent sur l’articulation entre l’observation, la réflexion et la pratique.

Ces composantes du moi convergent pour définir ce que nous sommes comme personne. Les « ellipses du Moi » soulignent le rôle constitutif des interactions distinguées par ces huit rubriques. Elles invitent le sujet à mieux appréhender ce qui le constitue, à l’instant T, faisant de lui un être en devenir. Les différentes caractérisations permettent de mieux saisir les impacts directs et indirects des addictions sur la personne. La complexité ainsi esquissée est une invitation à un recentrage qui ne laisse dans l’ombre aucune des caractéristiques qui fondent notre humanité. Ce schéma invite indirectement à se méfier des « faiseurs de bonheur » et des psychothérapies exclusives. Il permet de prendre des distances par rapport à l’individualisme des égo-grégaires. Il justifie un accompagnement élargi à d’autres horizons que le soin.

Que pensez-vous de ce schéma ?

Vous semble t-il utile pour nourrir votre réflexion, avec l’aide éventuelle des soignants, et vous aider à poser des choix qui vous ressemble ?