Slawomir Mrozek

Traduit du polonais par

Grazyna Erhard

Les éditions du NOIR sur BLANC

16€ 136 pages

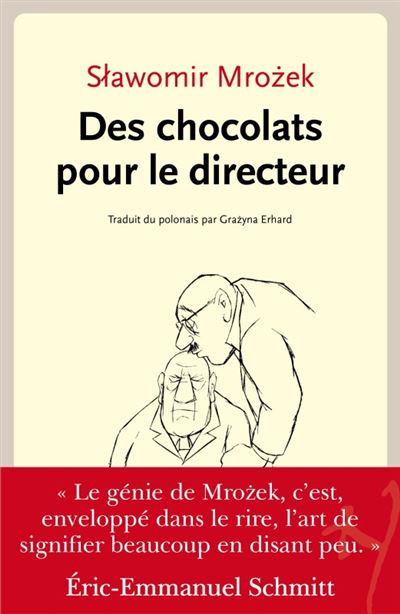

Le sublime dessin de Chaval en première de couverture donne le ton de ce recueil d’histoires courtes qui associent absurdité, dérision et description d’un petit monde bureaucratique : le Directeur et ses indispensables collaborateurs cireurs de chaussure, à savoir le Chef de service, le Comptable, le Magasinier, le Conseiller, sans oublier le Stagiaire, une secrétaire et une serveuse de bar. Comme l’indique la quatrième de couverture ce petit monde, intellectuellement atteint, est très occupé (à créer) et « à régler des problèmes existants, à inventer des stratagèmes ineptes et à respecter l’autorité du chef. »

L’action (si l’on peut dire) se passe dans la Pologne du socialisme triomphant, dans un village centré autour de la place du marché. Mais, comme nous aurions tort de considérer ces divagations saugrenues comme des récits extérieurs à nos pratiques. !! La spontanéité de notre rire, notre difficulté à le contrôler démontre que ce miroir renvoie fidèlement notre image.

Nous devons le reconnaître, sans fausse modestie, nous réussissons de nos jours, dans notre beau pays, à combiner la somme des nuisances du néolibéralisme, du soviétisme numérisé de nos bureaucraties publiques et entrepreneuriales, des troubles caractériels et des complaisances de nos avant-gardes, sans négliger la force de conviction parfois assassine des croyants et autres influenceurs.

Mais, ne tombons pas dans le piège de la dramatisation !

L’auteur, lui-même, est très connu, en Pologne et ailleurs. Il est né en 1930, dans un village proche de Cracovie. Ses dessins et courtes histoires satiriques lui valent la célébrité et un exil volontaire. Il acquiert la nationalité française en 1978. Son itinérance s’achève par un retour en Pologne en 1996.

La lecture de ce livre a une force psychothérapique évidente.

J’ai choisi pour le présenter les premières phrases de différentes histoires rapportées, qui tiennent dans un très petit nombre de pages.

Un analphabète.

« Un jeune homme fut engagé chez nous. Il se trouva que cette nouvelle recrue était le neveu du Directeur. »

Le beau-frère des pestiférés

Nous reçûmes la consigne d’organiser une réunion solennelle en l’honneur de Juliusz Slowacki, notre grand poète national »

L’esprit d’économie

Le camarade Directeur nous recommanda d’être économe et, pour donner, le bon exemple, fit enlever une des deux chaises de son cabinet.

Lutte contre la canicule

Vers la fin de l’hiver, le Directeur nous convoqua pour tenir conseil. - Messieurs ! dit-il en préambule. Je n’aurais jamais pensé que nous en arriverions-là, mais désormais tout porte à croire que l’été approche de nouveau »

Les titans de la pensée

Hélas ! Ni mes collègues ni mes autorités de tutelle ne me tenaient pour un homme éminent.

Archéologie

L’Appariteur fit irruption dans notre bureau en criant qu’il venait de découvrir une forme humaine sous un pile de dossiers.

Ponctualité

- Messieurs ! déclara le camarade Directeur. Je constate que nous ne sommes pas ponctuels.

Le petit pois

Je ne savais plus trop comment j’avais pu me fourrer un petit pois dans le nez.

Autoportrait

Le comte n’avait pas peur de la mort, mais il avait peur des chaussures non nettoyées…

Peace

Un stand de tir fut ouvert sur notre place du Marché.

Le chien

J’étais en train de commander une bière quand nous vîmes ce chien pour la première fois.

Les lactaires

Un beau jour, le Directeur me convoqua dans son bureau et me déclara. - A l’occasion de l’inspection, nous avons l’intention d’organiser une modeste réception pour monsieur l’Inspecteur. Un pot de l’amitié, vous comprenez ?

- Vous voulez dire qu’un demi-litre par tête de pipe suffirait, c’est ça ?

- N’exagérons tout de même pas et disons plutôt un demi-litre avec un petit quart en prime. ».

L’ascenseur

Le camarade Directeur nous convoqua et nous annonça : - Voilà, messieurs, je vous annonce un investissement important : on va nous installer un ascenseur.

Nous fûmes tout d’abord quelque peu étonnés car notre bâtiment ne comportait pas d’étage.

Que les vivants ne perdent pas espoir !...

Nous étions tous assis dans l’auberge, en train de réfléchir à la façon de développer l’économie du pays.

La traite

- Messieurs, annonça le camarade Directeur, nous partons à la campag On nous enjoint d’aller propager auprès des paysans les méthodes modernes d’élevage et de culture.

- Le cochon de l’entreprise

Les autorités lancèrent un appel à la société toute entière pour qu’elle rehaussât davantage encore le niveau de l’élevage du porc à l’engrais. Nous fîmes donc l’acquisition d’un cochon et l’installâmes dans la loge du Portier…. Dorénavant, chacun donnait une partie de son repas au cochon. Malgré cela, il périssait à vue d’œil. Nous fîmes venir un vétérinaire. Celui-ci examina le cochon. Malgré cela, celui-ci dépérissait à vue d’œil. Nous fîmes venir un vétérinaire. Celui-ci examina le cochon, après quoi il déclara :

- Delirium tremens. Il faudrait que cette bête boive moins.

J’avais du dégoût pour notre bourgade, pour la place du Marché, pour l’auberge dans laquelle tous les jours je passais des heures en compagnie du Directeur, du Comptable et du Chef de service ».

Affection hivernale

C’était vers la mi-février, pendant les grands froids. Nous nous retrouvâmes à l’auberge, comme d’habitude, et le Magasinier me confia « - Je ne me sens vraiment pas dans mon assiette ces derniers jours. Au lieu d’éléphants roses, tout ce qu’il y a de plus ordinaire, en somme, je vois maintenant des oursons blancs. C’est sans doute à cause de cette vague de froid.

Des organisateurs

Un beau jour, deux hommes inconnus vinrent voir notre Directeur et lui présentèrent l’affaire suivante :

-Nous avons l’intention d’organiser une exposition itinérante sur le thème « Monsieur le Directeur au travail et au combat ».

Mission secrète

Le Directeur me fit appeler dans son cabinet. Il ferma la porte à clef, tira les rideaux aux fenêtres, me demanda d’approcher et me confia à mi-voix :

- Voyez-vous, une rumeur court à mon propos ; on raconte que je n’aurais pas mon certificat d’études. Il faut absolument que je mette fin à toutes ces calomnies.

Là-dessus, le Directeur envoie le héros à la ville, avec des textes rédigés qu’il devra recopier sur des cartes postales louangeuses supposées signées par des autorités scientifiques de la Capitale. Malheureusement, le commissionnaire perd rapidement les textes, ce qui l’oblige à chercher des sommités aptes à assurer la réputation de son Directeur. Il n’a pas beaucoup d’argent, mais assez quand même pour picoler.

Le facteur pourra découvrir les textes suivants sur les cartes postales :

« Mon cher Directeur ! J’ai quelques difficultés avec la théorie. Aurais-tu un petit moment pour passer chez moi ? Embrasse tendrement ton épouse de ma part. Einstein. »

« Mon chéri, dis-moi quand nous ferons une nouvelle découverte ensemble ? Ta petite crevette qui s’ennuie de toi. Marie Curie. Post-scriptum : J’ai terriblement soif »

« Comment vas-tu, mon vieux ? Ton pote, Copernic. »

Nous pouvons arrêter là cette énumération – très incomplète – pour penser à l’ordinaire de nos relations, des demandeurs d’emploi avec France Travail, à notre condition de citoyen anonyme, soumis aux absurdités administratives et procédurales du quotidien.

Nous pouvons observer sur Wikipédia un portrait en couleurs de Mrozek. Son visage enluminé ne laisse pas de place au doute. Il a sans doute participé à l’élevage du cochon, sur lequel nous nous sommes attardés. Il a dû passer de longs moments dans l’auberge de son village natal.

Cet univers masculin, respectueux de la hiérarchie, exemplaire des univers clos, a pour Trinité : la bière, le rhum et la vodka. Comme il admet l’existence d’une secrétaire et d’une serveuse de bar, il ne manque pas d’évoquer l’univers du Journal de Spirou, avec Mademoiselle Jeanne, De Mesmaeker, Yves Lebrac et, bien évidemment, Gaston Lagaffe.

Nous recommandons ce livre à toutes les personnes concernées de près ou de loin par les abus d’alcool. Ils feront connaissance avec le lanceur d’alerte que peut devenir un cochon.