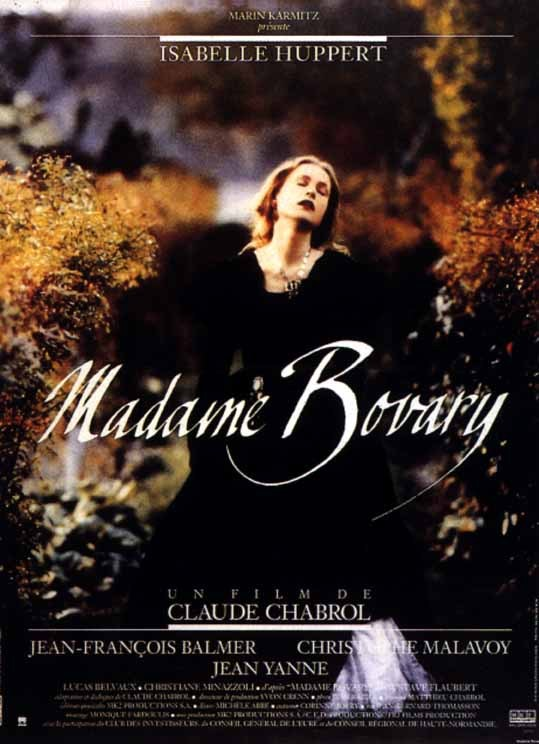

Réalisation : Claude Chabrol

Scenario : Claude Chabrol, d’après le roman éponyme de Gustave Flaubert (1857)

Date : 1991 / F

Durée : 143mn

Acteurs principaux :

Isabelle Huppert: Emma Bovary

Jean-Pierre Balmer: Charles Bovary

Christophe Malavoy: Rodolphe Boulanger

Léon Dupuis : Lucas Bélaux

Jean Yanne : M. Homais, le pharmacien

A/SA

Mots clés : femme – ennui- suicide – adultère - addictions

Tâche sans doute inutile et prétentieuse de résumer Madame Bovary, après la masse d’études et de dissertations que l’œuvre maitresse de Gustave Flaubert a suscitée. Ce drame bourgeois et campagnard ne pouvait que plaire à Claude Chabrol. Pour les étudiants scientifiques, non réfractaires à la lecture, le Madame Bovary publié aux Nouveaux Classiques Larousse (1966) dit à peu près tout ce qu’il fallait savoir de l’œuvre, il n’y a pas encore si longtemps, pour ou après un bac littéraire.

Il nous a paru intéressant de proposer cette version cinématographique pour illustrer la personnalité et la condition féminine d’une époque, l’héroïne présentant de nombreux traits retrouvés chez la femme alcoolique, si tant est que l’on se sente interpellé sur la question des traits psychopathologiques liés aux addictions.

L’histoire peut se résumer ainsi. Emma Rouault est la fille unique d’un paysan normand devenu veuf. Elle a bénéficié d’une éducation en pension religieuse et vit une existence terne avec son père, dans un ferme proche d’une petite commune normande, Tostes. Le docteur Bovary est amené à réparer la jambe cassée du père d’Emma. La jeune femme l’épouse et, rapidement, s’ennuie. Sa vie est très éloignée de ce qu’elle pouvait imaginer à la lecture des ouvrages romantiques de ses années de pensionnat. Charles n’a ni charme ni conversation et le quotidien d’une femme de médecin de campagne n’a rien d’exaltant. Une soirée de bal chez un marquis lui fait ressentir plus durement encore l’insupportable répétition des jours. Emma en arrive à négliger les activités qui l’occupaient : le piano, la lecture, la broderie. Monsieur Bovary s’aperçoit de sa langueur, alors qu’elle est enceinte. Il se risque à proposer un changement de lieu de vie. Le couple va s’installer dans un bourg plus important, à Yonville-L’abbaye. Il y est reçu par Homais, le pharmacien, qui déclame son rationalisme, à qui veut l’entendre et à tout propos. Les soirées s’écoulent, un temps agrémentées par la présence d’un jeune clerc de notaire inconsistant, Léon Dupuis. Emma résiste à ses timides avances, choisissant la vertu, sans en goûter les bénéfices. Une petite fille est née, Berthe, rapidement confiée à une nourrice. Léon part pour Rouen. Emma s’ennuie plus encore. Elle va alors trouver deux dérivatifs : les achats vestimentaires, chez un commerçant, Monsieur Lheureux, qui se révélera un redoutable usurier, et l’amour. Elle a rencontré Rodolphe Boulanger, un séducteur qui a tôt fait de la …séduire. Quand il ne voudra plus d’elle, après une période de rendez-vous passionnés, elle jettera son dévolu sur Léon. Quand Mr Lheureux mettra en marche la saisie des biens disponibles, en contrepartie de son insolvabilité, elle sera confrontée à l’imminence du scandale. Elle n’aura de recours, après des tentatives désespérées auprès de Rodolphe, de Lucien, de Lheureux lui-même et même du Notaire, prêt à payer ses charmes, que de s’empoisonner avec l’arsenic, dérobé dans l’arrière-boutique du pharmacien. Sa mort sera affreuse. Charles Bovary mourra peu après, ruiné et informé de son inforturne conjugale. Sa fille, devenue orpheline, aura la vie qu’elle pourra.

Emma Bovary, un modèle d’éternel féminin ?

Madame Bovary se prête à plusieurs développements concernant la problématique alcoolique. Nous pouvons considérer l’héroine comme représentative de la condition féminine d’une époque et d’un milieu : la petite bourgeoisie rurale de la fin du XIXème siècle et la condition féminine dans ce qu’elle a d’intemporel. En outre, il n’est pas inintéressant de rechercher des correspondances entre l’histoire d’Emma Bovary et la trajectoire de vie des femmes concernées par des conduites addictives et, spécialement, par un rapport de dépendance à l’alcool.

Le roman de Flaubert suscita un procés lors de sa publication, en ce qu’il offensait les bonnes mœurs de la société impériale. Avec le recul, nous pourrions plutôt l’analyser comme un roman de satire sociale, soulignant la violence des rapports sociaux, particulièrement entre les femmes et les hommes. Rien de moins romantique que Madame Bovary. L’intention de Flaubert est, dirions-nous aujourd’hui, psychosociologique. Les femmes sont considérées comme des proies, des domestiques ou, plus accessoirementent, comme des faire-valoir flattant les egos de leurs maîtres. Même jolie ̶ qui ne l’est pas étant jeune ? ̶ et acceptablement cultivée, une femme se périme assez rapidement, quels que soient ses artifices. C’est du moins l’opinion de Gustave Flaubert. Quant à la description que l’auteur fait des hommes, elle est, si on peut dire, encore moins enthousiasmante, entre Charles Bovary, gentil mais conventionnel et limité, Lucien, totalement prévisible dans son évolution, Rodolphe en hobereau manipulateur, Homais en anticlérical borné et sentencieux, sans oublier le commerçant usurier ou le notaire libidineux.

Du point de vue du profil psychologique, Emma présente, au début de l’histoire, des traits de personnalité bien compréhensibles. Elle manque de maturité. Elle est narcissique, conventionnelle et égocentrée. Elle n’est pas préparée, comme toute les femmes de son époque, à s’épanouir professionnellement. Elle démontre, par son attitude envers sa fillette, que l’amour maternel relève plus de l’éducation que de l’instinct. Sur le plan du caractére, en référence à la typologie de René Le Senne, elle apparait comme une émotive, non active, primaire, vaguement sentimentale. Son fond dépressif s’affirme de plus en plus. Elle compense son déficit existentiel en cherchant à s’étourdir au nom d’un amour inconditionnel pour les deux hommes qu’elle séduit. Elle est sensible à ce qui brille, au point de s’endetter. Son besoin de reconnaissance sociale s’effectue par procuration. Elle s’éloigne encore plus de son mari après qu’il ait raté une opération qui aurait pu lui assurer, selon le pharmacien, une notoriété. Sa principale faille au fond ne se situe t-elle pas dans son incapacité à s’intéresser à autre chose qu’elle-même, d’où le choix du néant que représente son suicide ?

Quelles leçons retirer pour l’accompagnement des femmes alcooliques d’aujourd’hui ? Elles ont tout intérêt, semble-t-il, à cesser l’alcool et les addictions associées au plus vite.

Si elles ont la chance d’avoir eu un ou plusieurs enfants en bonne santé, elles peuvent s’appliquer à faire vivre un lien structurant pour elles comme pour eux, ce qui n’est pas gagné d’avance.

Comme femmes, la plupart disposent aujourd’hui d’un minimum de sécurité matérielle et d’indépendance professionnelle. Il s’agit là de conditions indispensables pour se risquer à découvrir puis conserver un partenaire qui les respecte et les aime.

Plutôt que de s’égarer dans un romantisme de feuilleton, le bon sens incite à ne pas prendre ses désirs pour des réalités, à ne pas tout attendre de l’autre, à disposer en soi de sources d’intérêts ou de passions, à être prêtes à vivre la relation affective sur le mode de la complémentarité et de la réciprocité.

Un atelier sur Madame Bovary au cours d’une hospitalisation brève

Nous précisons que cette hospitalistion brève, sur cinq jours ouvrables, accueillaient deux femmes indiscutablement alcoolo-dépendantes – raison de leur hospitalisation –, avec leurs fragilités respectives, toutes deux, mamans célibataires d’un jeune garçon. L’atelier-cinéma intervient au 3ème jour du séjour, cette précision étant donnée comme critère d’appréciation pour disqualifier l’indication des séjours à répétition de plusieurs semaines, coupés de tout accompagnement structuré de proximité. Leur contribution met en évidence un différentiel entre les capacités de penser entre les personnes alcooliques des deux sexes. Nous n’avons apporté aucune correction aux commentaires. La troisième intervenante est une étudiante en psychologie.

1 : Ma première sensation suite aux dernières phrases péremptoires sur le probable avenir lugubre de Berthe est qu'il s'agit d'un prénom onomatopée à l'image du dégoût de la mère pour sa fille. La jeune Emma, orpheline de mère, fuit un père ignare, ivrogne, libidineux et pressé de la marier. Elevée aux romans et lyrisme musical, elle séduit le premier bonhomme qui passe, nigaud bonhomme, fraichement veuf, manipulable. Le mariage, bien que sans amour, lui promet l'ascension sociale à laquelle elle aspire. Déconvenues, déceptions – de la vieille bonne servant la soupe au petit déjeuner du lendemain des noces au rôle de la femme au foyer –, Emma s'enferme dans un désespoir profond, une tristesse inconsolable. Ni la maternité ni les déménagements ne la divertissent du poids de cette vie trop médiocre. La rêvasserie va se nourrir à un unique bol, « le plus beau jour de sa vie », puis le monologue intérieur qui appelle, aspire à une vie mondaine, à la reconnaissance de ses charmes. Mégalomane et mélancolique, elle fuit son réel aux sensualités de ses amants, aux froissements de ses toilettes, sera trahie par son maque d'éducation. Isolée, sans amies, sans intérêt pour son mari (qui rate l'unique occasion de la gloire qui l'eût peut-être rehaussé aux yeux de sa femme), seule une parole amoureuse erratique lui donnera satisfaction. Abandonnée, abusée : le piège se referme sur Emma. Egoïsme ou injustice sociale, bon sentiments ou ambitions amoureuses. La réalité qu'elle ne peut supporter, Emma aura essayé de la créer sur un mode imaginaire. Il se dérobera sous ses pieds. Orgueil et désespoir. La mort qu'elle choisit entrainera ceux qui l'ont le plus aimée dans sa perte, tandis que les personnages complices de sa crédulité continuent de prospérer. Je ne jugerais pas si durement cette Emma égotique qui n'avait sans doute pas les ressources affectives nécessaires pour réaliser ses désirs et endosser un rôle de mère satisfaisant. Conte cruel et contemporain, les contraintes et les valeurs tronquées de notre société n'aideront pas les hommes à faire vivre leurs rêves d'amour.

2 : Emma Bovary est une enfant qui a grandi sans mère, auprès d'un père sans doute alcoolique. C'est une jeune femme déprimée par sa solitude et qui en trouve M. Bovary une façon de fuir son ennui d'une part, et d'accéder à un milieu social supérieur au sien. Emma est une femme en perpétuelle insatisfaction qui, une fois introduite dans le milieu bourgeois, rêve d'accéder à l'aristocratie, à une vie festive. Sa déprime persiste après un échec amoureux très douloureux (Rodolphe) et sans doute dévalorisant pour elle. Emma est aussi une mère qui ne s'épanouit pas dans la maternité. Sa dépression ne cesse de croître à mesure que les déceptions s'accumulent (l'échec de l'opération du pied bot par son mari). Rêvant de grandeur, elle vient à détester son mari qu'elle tient pour médiocre. Emma Bovary comble le vide créé ou amplifié par ses chagrins amoureux en achetant des tenues vestimentaires, censées peut-être lui donner, et donner aux autres, une autre image d'elle-même. Elle devient manipulatrice, ou l'est peut-être dès le début, par désespoir. M. Bovary est un homme généreux, un peu limité, qui se trouve sous la coupe du pharmacien (prétentieux). Rodolphe est un homme calculateur, beau parleur, guidé par le besoin de conquête, sans aucune empathie. Quant à Léon, c'est un jeune homme timide au début, amoureux, qui fuit pour éviter la liaison, et revient ensuite, enhardi par les mœurs parisiennes, mais aussi plus mature et conscient de la situation désespérée d'Emma.

3 : Emma Bovary me semble avoir une attitude moderne pour son époque dans sa manière de séduire (et de se laisser séduire par ?) les hommes, notamment son futur mari, M. Bovary, face à qui elle se montre directe et démonstrative. Cependant, en ce qui concerne son mari, le jeu de séduction ne semble lui procurer que peu de plaisir. Et pour cause : elle n'a pas de sentiments pour lui mais cherche à s'unir à lui par intérêt, pour améliorer sa condition sociale et peut-être avec l'espoir qu'une vie mondaine lui apportera des plaisirs dont elle semble manquer. En effet, dès le début du film, Emma affiche un visage fermé, dur, mélancolique. Elle semble dépressive. Il faut attendre son entrée dans la vie mondaine et sa rencontre avec ses amants et/ou prétendants (Rodolphe, Léon) pour que son visage s'anime et qu'on puisse y lire un certain plaisir, peut-être même de la joie. Néanmoins, on peut penser qu'il s'agit d'une joie de façade qui s'affiche seulement en dehors de la sphère domestique. Emma semble rechercher chez ses amants un intérêt, une reconnaissance, un amour dont elle a peut-être manqué dans son enfance à cause de l'absence, qu'on devine, de sa mère. D'ailleurs sa relation à sa propre fille est édifiante. Non seulement Emma ne s'en occupe pas (même si le recours à une nourrice était plutôt normal à l'époque) mais surtout elle semble y être totalement indifférente, voire elle la rejette, lors des rares moments où elle est amenée à la voir. Emma semble rechercher un substitut à l'amour qu'elle n'a pas reçu et qui pourrait être la cause de sa dépression. Cependant, et paradoxalement, elle cherche à combler ce manque avec des personnes avec qui son entreprise est vouée à l'échec – un jeune prétendant (Léon) à qui la maturité fait encore défaut, un amant manipulateur (Rodolphe) – et rejette a contrario l'amour que lui voue son mari. Elle vit dans l'illusion et se maintient ainsi elle-même dans un scénario où elle revit une situation de carence affective qui abîme son estime d'elle-même et aggrave sa dépression jusqu'au suicide.

Mon commentaire : Mesdames, je vous félicite pour ces trois portraits d’une héroïne à la fois intemporelle et de notre temps. Ils vous font honneur par ce qu’ils témoignent comme intelligence analytique et sensible. Je les compare avec l’expression de la stupidité et de la confusion ordinaire. Hier, soir, j’ai proposé au groupe animé par une jeune étudiante de réfléchir à ce qu’est un homme, comme genre et composante distincte de la relation amoureuse. Je découvrirai avec grand intérêt ce que les dames et les messieurs présents auront pu exprimer sur cette question. Nous vivons une époque étrange qui balaie, via le numérique et la soif de consommer, des siècles de relations humaines dans ce qu’elles ont de subtil et de complexe. Nous aurons peut-être un prochain jour un roman dans le style 1984 au titre évocateur : « L’amour au temps des Humanoïdes ». En dépit de votre problématique avec l’alcool, que je vous prie de considérer l’alcool avec un regard différent de celui de madame Bovary pour le flacon d’arsenic. Une des fonctions historiques des femmes est de faire exister les hommes. Pitié pour eux : c’est une espèce en voie de disparition.