Les personne en difficulté avec l'alcool

Les personne en difficulté avec l'alcool

Changer les règles du soin et de la prévention

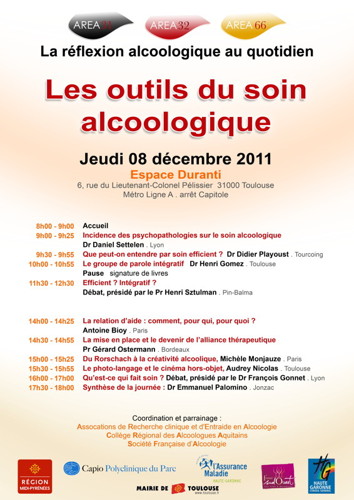

Vendredi 30 Mars 2012, 20h30,

Librairie La Préface, 35, allée du Rouergue, 31770 Colomiers

Dr Henri Gomez

Alcoologue et psychiatre

Directeur de la collection Bacchus

Discutants :

Pr Jean-Yves Bousigue, historien, neurochirurgien

Dr Anne Harant, alcoologue au Centre Hospitalier d'Auch

L'entrée est LIBRE

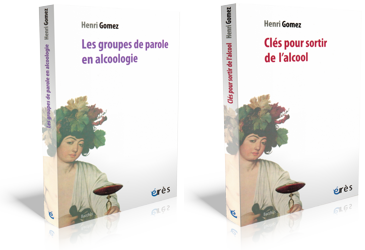

Dialogue autour de deux livres

L’approche des personnes en difficulté avec l’alcool doit être repensée. Il apparaît clairement à un observateur attentif que les règles du soin et de la prévention doivent être profondément changées. Si la problématique alcoolique est une réalité grave en elle-même, les préjugés et les méconnaissances qu’elle véhicule favorisent la persistance d’un soin inadapté aussi bien dans la méthodologie employée que dans son contenu. Aujourd’hui, paradoxalement, ce sont les personnes disposant le plus de ressources d’ordre intellectuel, affectif et professionnel qui sont les moins aidées. Le dispositif alcoologique et addictologique peut être actuellement assimilé à une forme de contrôle social.

La collection Bacchus vise à participer aux changements de regard et de pratique indispensables. Les deux premiers ouvrages proposés, Les Groupes de parole en alcoologie, Les clés pour sortir de l’alcool, sont l’illustration de cette démarche clinique, pratique et politique.

À une période où le politique est évacué, cette soirée donnera à chacun la possibilité de vérifier que le souci de changement n'est nullement superflu ou inaccessible dès lors que l'on se risque à penser. La problématique alcoolique est un très remarquable champ d’observations de ce point de vue. Éteignez la TV et venez participer !