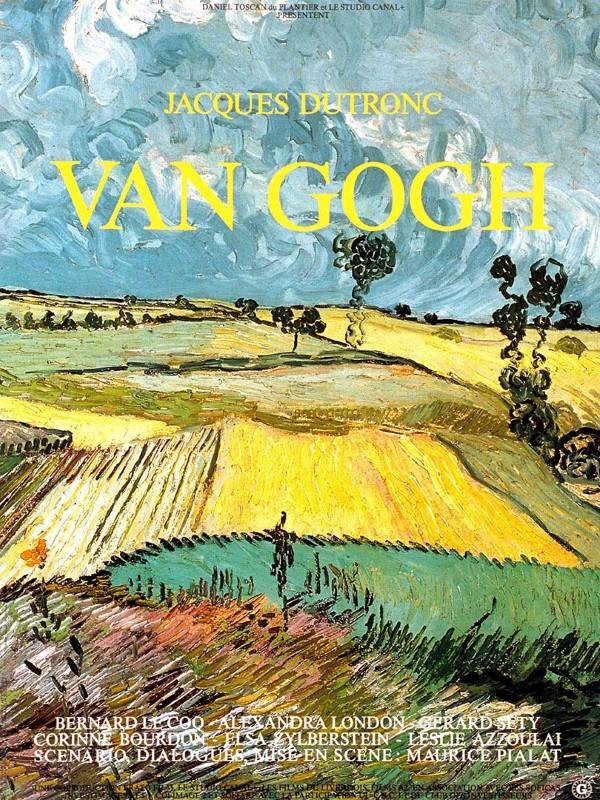

Réalisation : Maurice Pialat

Scénario : Maurice Pialat

Date : 1991

Durée : 158 mn

Acteurs principaux :

Jacques Dutronc : Vincent Van Gogh

Alexandra London : Marguerite Gachet

Bernard Le Coq : Théo Van Gogh

Gérard Séty : Dr Paul Gachet

Elsa Zylberstein : Cathy

SA / HA

Mots clés : génie – bipolarité – créativité – alcool – folie

Le film de Pialat est agréable à découvrir. Techniquement, il est même remarquable. Il exprime avant tout l’hédonisme de la vie d’artiste de l’époque, sur les bords de l’Oise, dans le confort de la maison bourgeoise du Docteur Gachet et de sa charmante fille, par une échappée joyeuse et pleine d’entrain dans un cabaret de nuit fonctionnant comme une maison close. On y voit des jeunes femmes exécutant le french cancan et Toulouse-Lautrec se joignant à une danse endiablée. Théo, le frère protecteur, le Cavé Ravoux et d’autres figurants des tous derniers mois de la vie de Van Gogh, les patrons du café et leur fille, les médecins au chevet sont présents dans le film.

Les libertés prises avec l’Histoire exigent de revenir à une biographie plus exacte pour avoir une idée de ce génie dont une seule toile fut achetée de son vivant par l’épouse d’un proche. Le spectateur ignorant tout de la vie et de la personnalité de l’artiste peut adhérer au jeu de Jacques Dutronc qui l’incarne. Van Gogh a toujours été rongé par l’angoisse et les variations d’humeur, la frénésie de peindre, le besoin désespéré d’être reconnu, une quête spirituelle douloureuse. L’alcool et, plus spécialement l’absinthe, ajoutaient leurs effets, sans qu’il soit possible d’évaluer leur impact réel. La personnalité de Van Gogh évoque celle d’un autre grand bipolaire ayant basculé dans la folie : Nietzsche. Une citation de Renan s’applique à l’artiste : « Pour agir dans le monde, il faut mourir à soi-même. L’homme n’est pas fait pour être heureux, et même pour être simplement honnête. Il y est pour réaliser de grandes choses pour la société et dépasser la vulgarité où se traîne l’existence de presque tous les individus ». Nous sommes loin de l’hédonisme post-moderne !

Le moindre de ses portraits exprime l’inquiètude inquisitrice de l’auteur, de cet homme qui voulait être pasteur comme son calviniste de père. La plupart de ses tableaux les plus personnels et les plus géniaux sont ceux d’un fou. Ils nous rendent proches de la compréhension du monde par les fous. Ils ont été peints dans les derniers temps de sa vie. Dutronc – en contraste absolu – donne l’image de quelqu’un de peu sensible, de cynique, qui se fout de tout et ne s’attache à rien. Pialat a fait jouer Dutronc par Van Gogh.

Le génie et l’alcool, la bipolarité et la folie

Il y a un lien qu’il serait dangereux de systématiser entre le génie et l’alcool, la bipolarité et ce qu’on entend par folie. Le film permet d’établir des rapprochements qui pourraient devenir dangereux pour ne pas dire ridicules quand ils prennent la forme de stéréotypes. La créativité des alcooliques, très variée, s’exprime fort bien et mieux dans la sobriété. La folie n’est pas le destin commun des personnalités bipolaires. L’alcoolisme engendre en revanche de nombreuses pathologies cérébrales. La plus commune et la plus banale correspond aux troubles cognitifs qui finissent par donner au déni du réel une force et une irréversibilité organique.