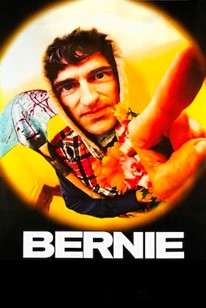

Réalisation : Albert Dupontel

Scénario : Albert Dupontel,

Gilles Laurent

Date : 1996

Durée : 87 mn

Acteurs principaux :

Albert Dupontel : Bernie

Claude Perron : Marion

Roland Blanche : le père de Bernie

Hélène Vincent : la mère de Bernie

Yves Pignot : le directeur de l’orphelinat

SA/A

Mots clés : maltraitance – alcoolisme – toxicomanie – psychopathie – violences

Bernie a été tourné en 1996 par Dupontel, bien avant l’époque des chiens de garde aboyeurs, des réunions vidéos pour étudiants en pantoufles, des éboueurs privés de télétravail, de l’isolement des cas-contacts au contact de cas-contacts, des vaccinés atteints par la covid, des porteurs de masque au volant ou sur les chemins de campagne, des enfants dissuadés d’embrasser leurs grands-parents, des quotas d’amateurs de rugby entassés dans des stades vides, des cookies envahissants les écrans, des avions qui volent à vide, des cruelles brimades à l’encontre des touristes privés d’îles enchanteresses…

Bernie nous a été proposé par un homme doux et souriant, délicatement confié à la DDASS par des géniteurs non identifiés, confronté plus tard à la violence d’autres enfants abandonnés, abusés ou mis dans des situations plus que troubles par des éducateurs, religieux et laïques. Il aurait aimé élever des abeilles mais il n’avait pas l’argent nécessaire à ce projet. Plus jeune, il avait eu le tort d’accepter une fonction de délégué syndical dans une entreprise où cela ne se faisait pas. Il avait pensé à entrer dans un domaine agricole géré par des religieux mais, une fois encore, il s’était heurté aux turpitudes de vieillards en soutane, couverts par leur hierarchie.

Avoir des yeux clairs et un caractère doux n’est pas toujours un avantage, en dépit de ce qu’en disent les Béatitudes qui lui avaient été enseignées.

Nous pouvons comprendre son commentaire du film : “C’est l’histoire d’un barjot dans un monde de barjots. »

Nous lisons dans un opuscule signé « écran total » : « On ne doit plus réfléchir à partir de sa vie propre, de ses liens réels, d’une attention à porter concrètement, au cas par cas, à un certain nombre de proches. On doit, au contraire, appliquer de manière stricte et aveugle des mesures décidées sur la base de calculs, de courbes, de big datas, de liens abstraits de cause à effet ». Le 4ème de couverture cite Hannah Arendt, au chapitre XIII de son ouvrage sur le Totalitarisme : « L’isolement est cette impasse où sont conduits les hommes lorsque la sphère politique de leurs vies, où ils agissent ensemble dans la poursuite d’une entreprise commune, est détruite ».

N'en déplaise aux estomacs délicats, il existe des bébés jetés dans les poubelles, des individus qui deviennent psychotiques et délirants par l’effet des violences familiales précoces, évidentes ou déniées, puis des violences collectives par d’autres jeunes ou par des adultes représentants l’autorité. Il se rencontre des notaires qui lisent Libération pendant que leur fille joue péniblement du Mozart au piano. Il se trouve des concierges qui se taisent face aux policiers pour éviter des ennuis. Par effet de transmission et d’influence générationnelle, il est des pères alcooliques et des filles droguées. Des pauvres deviennent clodos et d’autres pauvres s’en tirent par l’effet d’épousailles providentielles ou, plus banalement, comme dealers ; jusqu’au moment où ils iront en prison. Les déséquilibrés sectionnent exceptionnellement la tête d’animaux en cage. En revanche, beaucoup d’autres organisent des usines à viande. Les violences conjugales peuvent conduire au meurtre. Les journaux s’en repaissent et les séries criminelles font le régal de téléspectateurs. L’attrait de l’argent enfièvre les cerveaux des riches comme des misérables. Lorsqu’on est émotionnellement instable, une issue fréquente est de construire une néo-réalité, de s’inventer des parents aimants, à réunir et à protéger à tout prix, de projeter son besoin d’aimer sur la première personne qui vous regarde, même pour votre argent, de partager avec elle ses jeux d’enfants abandonnés jusqu’à la solution finale libératrice : une balle de policier.

Dupontel nous contraint à nous confronter à la folie extraordinaire pour nous faire prendre conscience de nos folies ordinaires. En filigrane, l’histoire interroge la question de l’enfance maltraitée et des abandons d’enfants. L’adoption est-elle une solution ?