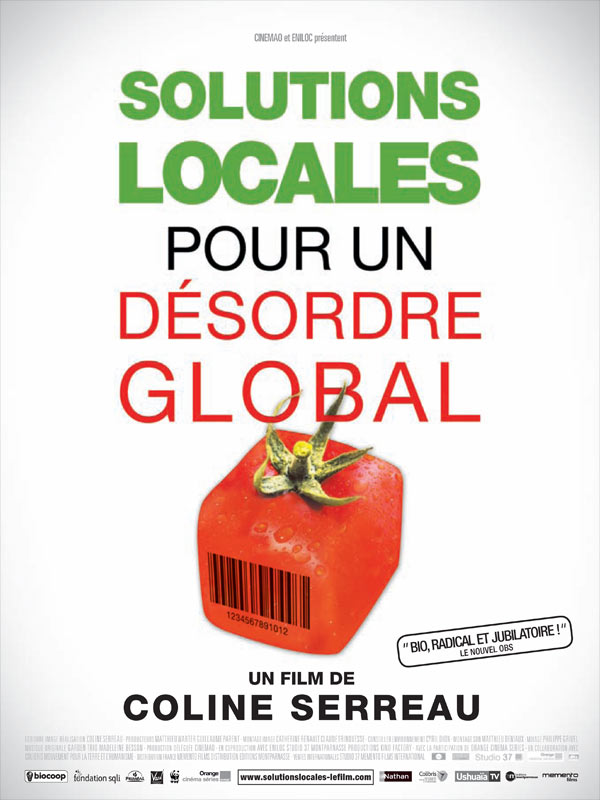

Réalisation : Coline Serreau

Scénario : Coline Serreau

Date : 2010 / France

Durée : 172 mn

Acteurs principaux :

Des paysans de tous horizons

Des sociologues, économistes, intellectuels

SA

Mots clés : Agriculture – Élevage – Environnement –Alternatives – Boycott

Pendant trois ans, de 2007 à 2010, Coline Serreau a rencontré, caméra au poing, des « femmes et des hommes de terrain qui expérimentent un peu partout dans le monde, avec succès, de nouveaux systèmes de production agricole, et réparent les dégâts environnementaux ». Au départ, la réalisatrice avait l’idée d’un documentaire sur Pierre Rabhi, une référence en agroécologie.

Nul besoin d’avoir compilé des livres sur la catastrophe promise par l’Anthropocène (l’ère climatique déterminée par la consommation humaine). Le message de Coline Serreau se veut optimiste : il existe un peu partout, sur la Planète, des groupes restreints qui utilisent intelligemment leur instinct de survie pour éviter la misère psychique, relationnelle et mentale. Elle a rencontré des « petites gens extraordinaires ». Elle souligne que « ceux qui ont des solutions n’ont pas la parole ».

Ouvrir ses yeux, comprendre, passer en résistance et agir

Il arrive un moment où il faut laisser sa charrue, ses préjugés ou son addiction, pour lever la tête, prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de soi, ce à quoi nous servons et qui nous servons.

Il s’agit d’ouvrir les yeux et de comprendre réellement ce qui se passe. Pour qui a fait, dans un domaine quelconque, l’expérience de ce pas-de-côté, il est clair qu’il n’y a qu’une seule alternative : « rejoindre la Résistance » ; avec patience et, si possible, sans ressentiment, pour reprendre une prescription de Cynthia Fleury (« Ci-git l’amer », Gallimard, 2020), en travaillant à une alternative.

Comment ? Telle est la question, dirait Hamlet. Nous avons à éviter une dissociation : se satisfaire d’une « solution locale » ou, inversement, attendre une prise de conscience « globale » par le plus grand nombre. Compte tenu de l’inculture politique ambiante et de l’intensité de la lutte idéologique menée par les serviteurs du système ultralibéral, l’attente risque d’être longue et la solution locale a toutes les chances d’avorter : « Ci-git l’amer » comporte ainsi de fortes chances de désigner le promoteur individuel ou collectif d’un projet distinct des intérêts dominants.

Une réponse globale, tombe comme une évidence : le boycott, une solution simple et efficace, en dépit de sa non-violence. Nous pouvons nous abstenir de commander sur Amazon et plus largement de nous attarder sur Internet. Nous pouvons rencontrer concrètement des gens : les agriculteurs en circuits courts, les commerçants en direct, libraires compris, privilégier les professionnels ouverts au dialogue, parler à nos voisins. Nous pouvons refuser de blablater sur les réseaux sociaux et d’écouter le bourrage des crânes permanent des chaînes de désinformation. Nous pouvons cesser de voter pour les « chiens de garde », en exigeant le retour à la démocratie. Le système qui semble, aujourd’hui, indestructible pourrait alors se révéler aussi fragile que l’Empire britannique face à Ghandi ou le « Communisme », c’est-à-dire au totalitarisme bureaucratique, face au couple Gorbatchev.

Pour suivre le même raisonnement, le boycott des objets d’addiction serait la meilleure réponse aux sollicitations des marchands de rêves artificiels. En ces temps de contraintes sous prétexte sanitaire, les alcools sont considérés comme des produits de première nécessité dans les Grandes surfaces. Rappelons ce chiffre sans appel pour l’alcool : 50% de la production est consommé par 10% de la population. Dans le commerce des substances illicites, le chômage technique devrait déboucher sur d’autres solutions que la guerre civile et les milices.

De nombreuses personnes devenues sobres font preuve d’esprit critique et d’investissement en lien avec leur place dans la Société. Nous sommes tous en situation d’induire du « local » et de participer au « global ». Le local intelligent doit s’accorder à un global pacifique, fondé sur la non-consommation radicale des produits d’abrutissement.

Cela étant, la situation économique et politique se rapproche de l’état d’urgence. Nos concitoyens se réveilleront-ils à temps ?