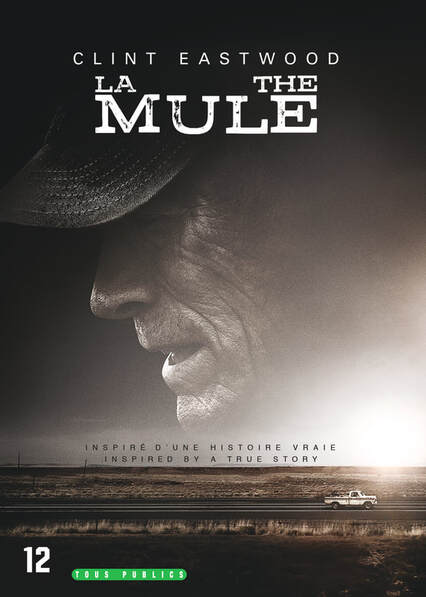

Réalisation : Clint Eastwood

Scénario : Nick Schenk

Date : 2018 / USA

Durée : 116 mn

Acteurs principaux :

Clint Eastwood : Earl Stone, la mule

Bradley Cooper : Colin Bates, agent DEA

Andy Garcia : Laton, chef du cartel

Alison Eastwood : Iris, fille d’Earl Stone

A (Drogues)

Mots clés : Drogue – vieillesse – famille – horticulture – lieux communs

En dehors de la prestation de Clint Eastwood, il n’y a pas grand-chose à retenir de La Mule. Fidèle à l’inspiration de plusieurs de ses films, le réalisateur Eastwood s’inspire d’une histoire vraie. Un vétéran de la guerre de Corée, Earl Stone, horticulteur ruiné par le commerce des fleurs via Internet, accepte d’être convoyeur de cocaïne pour le cartel mexicain. Les policiers et les agents de la lutte antidrogue ne se méfient pas de ce vieil homme qui assure les livraisons dans sa camionnette. À plusieurs reprises, sa malice esquive l’interception qui aurait mis un terme à sa lucrative pratique. Par jeu mais également pour renflouer ses connaissances ou payer les études de sa petite fille, il devient une mule émérite. Il est reçu fastueusement par le chef du cartel dans sa luxueuse résidence. Hélas, ce dernier est abattu par son second. Les conditions de travail se dégradent alors que le sympathique Bates, agent de la lutte anti-drogue, se démène, avec son fidèle assistant de couleur, pour réussir une action d’éclat. Sa hiérarchie exige des résultats ! Pour finir, Stone qui n’avait jamais vécu que pour ses fleurs, se réconcilie avec sa famille qui l’avait rejeté. Il perturbe une dernière fois les consignes des trafiquants en accompagnant les derniers moments de son ex-femme. Il plaide coupable à son procès, soutenu par sa famille et encouragé par Bates. Il cultivera avec d’autres détenus des fleurs dans la jardin de la prison, avant sa libération.

Qu’en est-il dans notre pays ?

Nous pouvons voir avec plaisir La mule dont l’intrigue évoque les téléfilms, en raison de la prestation du vieil acteur, maigre à souhait, Clint Eastwood. La technicité du réalisateur Eastwood se vérifie une nouvelle fois. Le tout peut être interprété comme un signe d’encouragement à la vieillesse. Elle est loin d’être toujours décrépite et l’expérience remplace souvent la force brutale des muscles et des révolvers.

Curieusement, le consommateur est absent de l’histoire, sinon de façon anecdotique. La lutte antidrogue ne semble concerner que les trafiquants et les agents fédéraux. Personne ne s’interroge sur le pourquoi de la force de la filière drogue.

L’argent facilement récolté est au cœur de l’histoire. Ruiné, l’horticulteur peut gagner aisément des sommes d’argent considérables en conduisant sa camionnette sur les longues routes du sud des USA. Il a alors les moyens de faire preuve de générosité et de récupérer sa maison qui avait été saisie pour insolvabilité.

Les bons sentiments affluent, quand les dollars affluent. Tout le monde peut exprimer sa joie, sa compréhension, ses regrets et son amour.

Le quotidien de la drogue et de la misère sociale est moins apaisant.

Nul doute que la même histoire vue depuis les centres d’addictologie ou les arrière-salles de commissariat serait moins attrayante. Pourtant, le pittoresque n’y fait pas défaut, telle ce mineur d’origine indéterminée – la plupart des personnes arrêtées – ont moins de 18 ans, même s’ils en paraissent nettement plus. Son délit ? Un vol à la roulotte c’est-à-dire un vol par bris de glace de voiture pour prendre ce qui a été laissé dedans. En l’occurrence, une roue de voiture de fauteuil roulant, dans une récente affaire. Être une mule témoigne déjà d’une promotion sociale.

Quelles vraies réponses politiques, économiques et psychosociales concevoir pour affaiblir significativement la consommation de drogues dans un pays ?