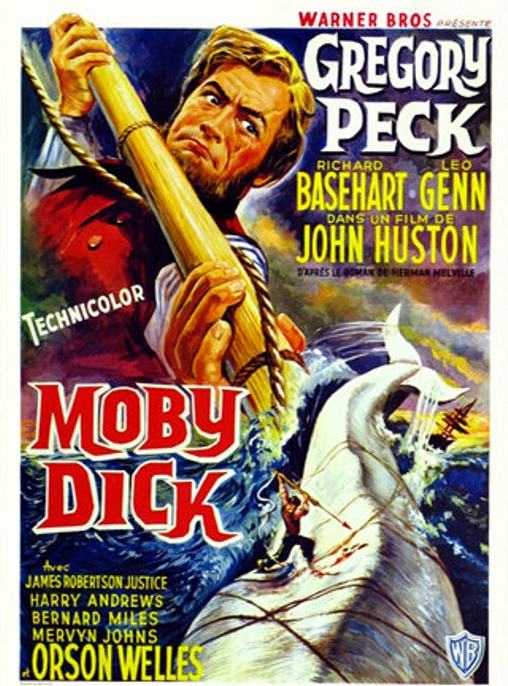

Réalisation : John Huston

Scénario : Ray Bradbury, John Huston, d’après le roman d’Herman Melville

Date : 1956 USA/GB

Durée : 115mn

Acteurs principaux :

Gregory Peck : le capitaine Achab

Richard Basehart : Ismaël

Léo Genn : Starbuck, second du Péquob

Orson Welles : le Pasteur Mapple

Friedrich von Ledebur : Queequeg

Harry Andrew : Stubb

Tom Tomelty : Peter Coffin, l’aubergiste

A/SA

Mots clés : Vengeance – Puritanisme – Métaphore – Chasse à la Baleine – Œuvre

Ismaël, un jeune homme épris d’aventure, choisit de s’embarquer à bord du Péquod, un baleinier, commandé par le Capitaine Achab. Il est accompagné d’un harponneur tatoué, Queequeg, dont il a fait connaissance dans une taverne du port. Il devient rapidement évident que le Capitaine Achab est habité par sa soif de vengeance contre un grand cachalot blanc, Moby Dick, qui l’a amputé d’une jambe. Malgré l’opposition du second du Péquod, Starbuck, Achad va entraîner l’équipage dans sa quête, au détriment de sa mission : chasser les baleines pour le compte des armateurs…

Quand la vengeance devient folie

- « Moby Dick » est, à présent, considérée comme une œuvre majeure, représentative de l’histoire des USA, au même titre que la filmographie de John Ford pour la conquête de l’Ouest. Herman Melville connut l’insuccès de son vivant, le public boudant ses œuvres. Son roman se nourrit à plusieurs sources. Melville embarqua comme matelot sur un baleinier. Il rencontra, par la suite, le fils d’un marin qui avait relaté l’éperonnage d’un baleinier par un cachalot. Dans les années1830, une baleine blanche, appelée Moby Dick avait attaqué plusieurs baleiniers. Elle parcourait l’Océan bardée de harpons. Le roman dispose donc de bases historiques véridiques.

- La chasse à la baleine : À l’époque, personne ou presque ne se souciait de préserver les espèces animales ou de règlementer la chasse des baleines. Melville, à sa façon, posait le problème. La chasse se concentrait sur la côte nord-est des USA mais les baleiniers partaient très loin, dans des expéditions qui pouvaient dépasser 12 ou 18 mois. L’huile de baleine était considérée alors comme un produit irremplaçable pour l’entretien des machines, pour l’éclairage, la confection de savons et de produits cosmétiques. De nombreux objets étaient sculptés dans des os de baleine ; dont des prothèses après amputation ! Le dépeçage de la baleine s’effectuait dans les règles de l’art, à bord, jusqu’à l’obtention de l’huile remplissant des barils entassés dans les cales du baleinier. Chaque baleine était pourchassée par des canots mus par des rameurs et tuée à coups de harpon. L’activité était donc très dangereuse. Une des premières séquences se déroule dans le temple, dont les murs sont décorés de plaques commémoratives de marins et d’équipages ayant fait les frais de la chasse à la baleine. Le film, comme le roman, a donc une valeur documentaire.

- Le film apparaît également comme une gigantesque métaphore du Bien et du Mal, reflet de la culture puritaine qui entourait les marins. Le sermon du pasteur Mapple, incarné par Orson Welles, accédant à la chaire de sa modeste église par une échelle de corde, est d’une emphase aussi obscure qu’impressionnante pour les fidèles. Quand les marins montent dans le bateau, une dame en noir remet à qui veut la prendre, une Bible. Le second, Starbuck, est un quaker, un représentant de ce courant dissident de la religion anglicane qui suivit les mouvements de colonisation britannique. Excellent marin, il est conscient de sa mission économique et lucide sur la folie d’Achab. Pieux et réaliste, il condamne le principe même de la vengeance sur une bête dont l’agressivité n’est qu’une réponse de survie. Une ambiance crépusculaire entoure l’avancée du navire. Achab refuse d’aider un autre capitaine à retrouver des hommes perdus en mer. Peu après, un de ses hommes tombe à l’eau du haut d’un mât et disparaît. Des jours entiers, le bateau est immobile car il ne bénéficie pas du moindre souffle de vent puis il affronte une tempête d’une violence inouïe. Achab exerce un ascendant irrésistible sur l’équipage. Le Dieu de l’Ancien Testament s’exprime et annonce le châtiment proche par cette tempête. Quand l’affrontement final survient entre Achab et Moby Dick, la démesure, la haine – l’opposée de l’esprit de Justice – est incarnée par Achab. Celui-ci entraînera tous ses hommes dans la mort. Ses dernières images montrent son corps fixé contre le corps de la baleine par les cordes des harpons, peu avant que celle-ci ne se retourne contre le Péquod jusqu’à le briser. La violence a engendré la violence. Achab a péri – et ceux qu’il a entraîné avec lui – car il a défié Dieu dans sa folie de vengeance.

- Quelles leçons tirer pour la problématique alcoolique ? Quelle métaphore peut se révéler opérante ? Achab et sa soif de vengeance, l’aveuglement qu’il manifeste du fait de son obsession, au mépris de son entourage et du bon sens, évoque le sujet dépendant qui ne vise que la satisfaction de son besoin de boire, sans se soucier des conséquences. Il accepte de trahir ses responsabilités, de persister dans son aliénation liquide, alors même que les signes avant-coureurs d’une catastrophe se multiplient. Achab ressemble à un possédé que rien n’arrête, sinon la mort, ce qui est le lot de dizaines de milliers d’alcooliques en France, chaque année. Le cétacé géant peut figurer le monstre froid de l’indifférence. Achab nous montre la différence radicale entre la persévérance non violente, indispensable pour convaincre, et l’obstination irresponsable, d’où qu’elle vienne.