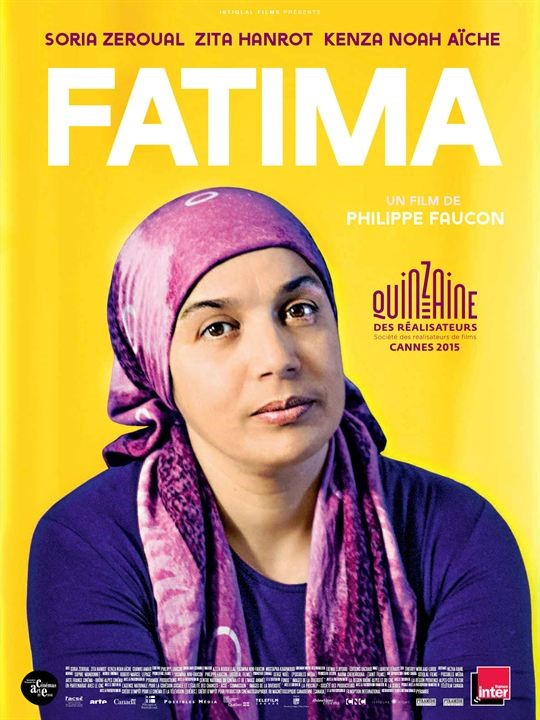

Réalisation et scenario : Philippe Faucon

Date : 2015 / France - Canada

Durée: 79mn

Acteurs principaux :

Soria Zeroual : Fatima

Zita Hanrot : Nesrine

Kenza Noah Aïche : Souad

Chawki Amari : Ex-mari de Fatima

Isabelle Candelier : employeuse Fatima

Franck Andrieux : le médecin traitant

Fatima El Missaoui : Dr Keltoum Merbaki

SA/HA

Mots clés : Condition féminine – immigration – mère chargée de famille – Maghreb – relations mère-filles

Fatima est une mère-courage d’origine algérienne. Son mari, apparemment, n’en a plus voulu. Elle élève seule ses deux filles, Souad et Nesrine. Elle travaille comme « technicienne de surface », pour une entreprise. Elle fait aussi des ménages dans une famille. Seul point commun entre cette famille et la sienne : un étudiant en médecine. Une différence, le fils de la famille aisée se laisse vivre, malgré les aides dont il dispose. Nesrine, l’étudiante, quant à elle, se donne à fond, avec tous les encouragements et les attentions possibles de sa mère Fatima. Souad, la plus jeune, est dans une période d’opposition. Elle est en échec scolaire par ses absences. Elle en veut à sa mère d’être une « boniche ». Les deux filles maitrisent mieux le français que l’arabe, alors que Fatima est en décalage au sein de sa propre famille. Le père voit

régulièrement ses filles. Il est apparemment intégré.

Fatima tient un journal intime dans sa langue d’origine. Une chute d’escalier intervient dans le cadre de son travail, provoquant une longue immobilisation. Fatima a dépassé le seuil de ce qu’elle pouvait endurer. La persistance de douleurs fait problème. Dans cette période, forte de son investissement auprès de sa fille ainée, l’étudiante, elle suit en parallèle des cours d’alphabétisation pour améliorer son français tout en faisant part de ses écrits à une jeune femme médecin parlant sa langue…

Condition féminine et immigration

L’histoire racontée par le réalisateur peut servir de base de dialogue pour aborder différentes questions. Les problèmes liés à l’intégration de nombre de femmes d’origine magrébine, arrivées en France dans le cadre du regroupement familial, est bien illustré.

Fatima est une personne attachante. Sa résilience se concrétise, au début de l’histoire, par son implication auprès de sa fille ainée, Nesrine. L’objectif est la pleine intégration de Nesrine par sa réussite comme médecin. Fatima est parfaitement consciente de ses capacités personnelles. À un moment, elle dit que si elle avait été un garçon elle aurait été ministre dans son pays d’origine. Peu à peu, face aux difficultés rencontrées, elle va recentrer sa résilience sur elle-même en apprenant le français. Elle entretient son estime de soi par l’écriture en langue arabe. Les pages qu’elle lit au médecin comprenant sa langue témoignent d’une intelligence sensible des plus vives.

Sa cadette, Souad, est dans la rébellion, alors que sa mère est dans l’acceptation active. Quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les enfants de l’immigration ? La mobilité sociale est-elle significativement plus grande pour les familles d’origine modeste plus enracinées ? L’histoire montre la valeur des solidarités entre femmes – mère et filles – de la même famille et de génération différentes. Souad se trompe d’adversaire quand elle s’oppose à sa mère mais qui peut lui assurer l’attention nécessaire. Les enseignants font ce qu’ils peuvent. La fonction de tuteur de résilience n’est plus aussi pratiquée que par le passé. Nous vérifions, avec cette histoire, qu’il existe des structures facilitant l’intégration.

La route sera forcément longue et accidentée pour les femmes, les hommes et les enfants de l’immigration, particulièrement dans notre société, telle qu’elle évolue. Nous avons à faire un bon usage de la résilience et du réalisme, sans se tromper d’adversaires.