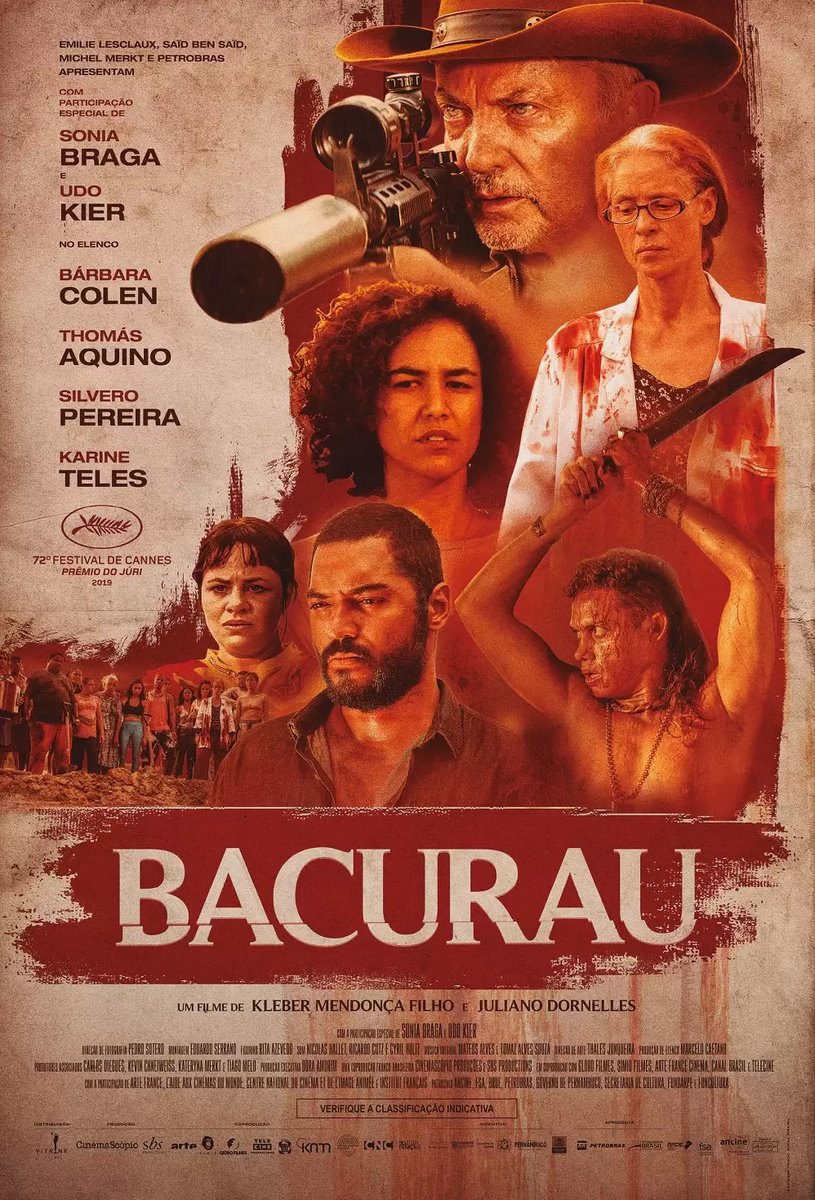

Réalisation et scenario : Kleber Mendonça et Juliano Dornelles

Date : 2019 / Brésil

Durée : 132mn

Acteurs principaux :

Sonia Braga : Domingas

Udo Kier : Michael

Barbara Colen : Teresa

Thomas Aquino : Pacote/Acacio

Silvero Pereira : Lunga

Johny Mars : Terry

Cris Doubek : Willy

SA/HA

Mots clés : Condition féminine – violence – politique – Solidarité – alcool et coca

Avec Bacurau, le spectateur ne manque pas d’être dépaysé. Le cadre, tout d’abord une région aride et dépeuplée du Nordeste du Brésil, le Sertão, un tout petit village qui n’est pas sans évoquer les westerns spaghetti avec ses maisons blanches uniformes et son unique ruelle. La piste qui mène au village secoue un camion-citerne chargé de transporter de l’eau potable. En effet, un barrage garde l’eau dont est privé le village. Les habitants donnent une ambiance baroque. Un vieillard égrène des accords de guitare. L’école a lieu dans un car transformé en jardin potager. Il y a même un petit bordel, peuplé d’un travesti joyeux en robe de chambre, une prostituée bien en chair qui doit avoir beaucoup de vécu et une jeunette que l’on doit épuiser à la tâche.

Une jeune femme, Térésa, arrive avec le camion-citerne. Elle vient célébrer l’enterrement d’une très vieille dame, Carmélita, sa grand-mère, tout en apportant des vaccins. La cérémonie se déroule en procession, sans présence religieuse. L’enterrement est transitoirement perturbé par Domingas une vieille femme médecin, toujours en activité. C’est chaque fois pareil quand elle se saoule. Elle avait une bonne raison de boire puisque Carmélita était sa meilleure amie, tout comme elle était un ciment pour cette communauté. L’ivresse lui fait dire des horreurs sur la défunte mais qu’importe : avec un tel chagrin, tous les écarts de langage sont permis. Térésa a du sentiment pour le beau garçon du village Acacio, surnommé Pacote au temps où il jouait du revolver pour éliminer des adversaires politiques.

Nous prenons peu à peu conscience du contexte politique violent que connait cette région du Brésil. La tranquillité du village n’est qu’apparente, comme la suite du film ne manquera pas de le prouver… Nous aurions cependant tort de croire que la population est résignée face au potentat local qui non content d’assoiffer la population de cette bourgade qui ne figure sur aucune carte, entend qu’elle vote pour lui, tout en prenant un peu de temps après une harangue pour s’occuper de la jeune prostituée. Comme le Bacurau, un grand oiseau de nuit, la population peut manifester une résilience agressive face aux dangers et à la barbarie. La nuit participe à l’ambiance angoissante de l’histoire.

Une autre façon de concevoir les relations humaines et la thérapie

Ce film présenté, comme une anticipation, a l’avantage de nous donner un regard d’ethnologue, en nous faisant prendre conscience de notre situation de privilégiés de la planète.

Au Brésil, comme dans tant d’autres pays, la Sécurité sociale n’existe pas. Une vie humaine a peu de prix, surtout si on est pauvre, ce qui est le cas de 90% de la population brésilienne. Adalberto de Paula Barreto est un enfant du Sertão. Il nous a fait connaitre la Thérapie communautaire1, la seule qui soit possible, face à la rareté des médecins. La dimension intégrative que nous avons toujours défendue, est au cœur de son approche. L’essentiel est de maitriser toutes les formes de savoirs et de psychothérapies utiles, en apprenant à s’en servir à bon escient. Cet auteur a dû se défaire de la culture magico-religieuse de ses origines, tout en se défiant de l’impérialisme de l’idéologie scientifique.

La pensée systémique est naturellement au cœur de la « thérapie communautaire » : « chaque élément dépend de l’autre. Nous sommes un tout dans lequel chaque partie influence l’autre’ ». Il existe un lien entre chaque individu, sa communauté d’appartenance et la société au sein de laquelle elle se situe. Cette approche s’inspire de la pédagogie de Paulo Freire. Elle nous rappelle que l’enseignement relève du dialogue et de l’échange, d’une réciprocité, avec « un temps pour parler et un temps pour écouter, un temps pour apprendre et un temps pour enseigner ». « Le respect et l’acceptation de la diversité, sans discrimination ni préjugés, font partie de cette démarche. L’être humain est inachevé. Il peut et devrait sans cesse évoluer et se construire par la réflexion prolongée par des actes. « Les crises, les souffrances et les victoires de chacun, exposées au groupe, sont utilisées comme matières premières dans un travail de création graduelle de conscience sociale ». Il est facilité, pour ce qui nous concerne, par les souffrances et les difficultés attachées à la problématique alcoolique.

L’aspect communautaire est très présent dans ce film. La diversité des âges et des situations ne fait pas problème. L’adversité est un ciment qui nourrit l’esprit de solidarité, devenu si rare dans notre culture occidentale.

- Adalberto de Paula Barreto, « La thérapie communautaire, pas à pas », Dangles Editions, 2012.