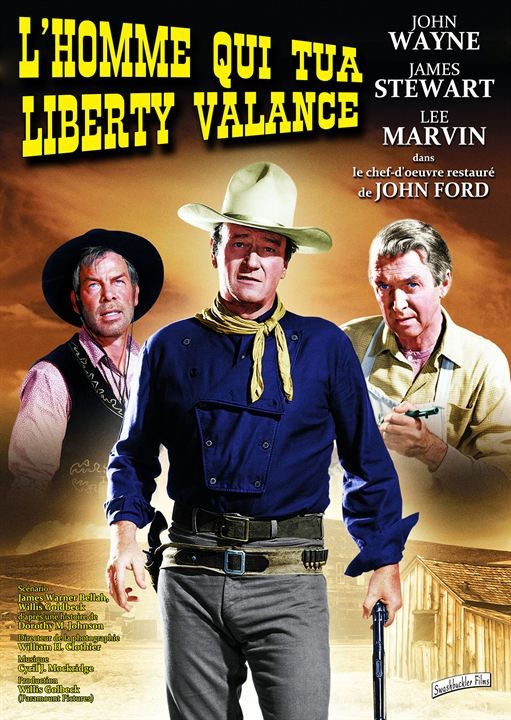

Réalisation et scénario : John Ford

Date : 1962 / USA

Durée :123 mn

Acteurs principaux :

John Wayne (Tom Doniphon)

James Stewart (Ransom Stoddard)

Vera Miles (Hallie Erickson - Stoddard)

Lee Marvin (Liberty Valance)

Edmond O’Brian (Dutton Peabody)

Andy Devine (Marshall Link Appleyard)

Jeanette Nolan (Nora Ericson)

John Qualen (Peter Erikson)

A/SA/HA

Mots-clés : violence – loi – légende – Illusion– civilisation

- Un sénateur aux temps argentées, Ransom Stoddard, et sa distinguée épouse, Hallie, descendent du train à Shinbone, une petite bourgade perdue de l’Ouest des Etats-Unis. Ils vont rendre hommage à un obscur cowboy dont le cercueil de planches, en attente de mise en terre, jouxte une vieille diligence couverte de poussière. Le journaliste local, averti, exige des explications de la part du Sénateur. Après un temps d’hésitation, le Sénateur raconte l’histoire de Tom Doniphon…

Ce western, l’avant-dernier dans la carrière de John Ford, tourné en noir et blanc, avec des scènes de nuit prédominantes, est lourd de mélancolie et d’amertume. L’Ouest, dépeint avec une virtuosité inégalée par Ford, s’efface devant le Nouveau Monde. Le cheval a été remplacé par le train, les colts par la Loi. L’aventure par le progrès. La fin d’un Monde.

Ce film ne se raconte pas. Il est fait pour être vu et revu… y compris sous l’angle de la problématique alcoolique.

Illusions et réalités

Ford a été de tous les réalisateurs celui qui a su construire la légende de la naissance des Etats-Unis, en évitant les stéréotypes propres à un genre, tant les personnages, les anecdotes et les histoires rapportées semblent uniques et vraies. Il a donné une mémoire au peuple américain comme un Franck Capra a réussi à dessiner le portrait mythique de la Démocratie américaine. Ses films font partie des références symboliques des Temps Modernes, au-delà des frontières états-uniennes. Le récit en flashback et le cadrage des scènes atteignent une perfection peu égalée.

La carrière du Sénateur Ransom Stoddard repose sur une illusion et une imposture. Le vrai héros de l’histoire est Tom Doniphon le cow-boy amoureux d’Hallie, la fille des aubergistes. Tom choisit de s’effacer quand il comprend que le cœur de celle qu’il aime préfère l’avocat cultivé et non violent. Il incarnait la loi de l’Ouest où chaque homme se fait respecter par l’usage approprié de son revolver. Ransom est celui qui va fait valoir un ordre fondé sur le Droit. Le Shérif, en contraste, est un simplet, peureux et bâfreur qui ne rêve que de steaks géants et de pommes de terre frites. Il illustre tout, sauf l’autorité et la sécurité. L’illusion est aussi très présente dans la problématique alcoolique. Le buveur attribue à l’alcool toutes sortes de vertus alors qu’à l’époque de la dépendance, la seule force que l’alcool incarne se situe dans la violence que Valance exerce sur des individus sans défense, particulièrement dans son cercle familial. L’imposture est également une réalité quand l’alcool impose sa loi le soir ou en fin de semaine, l’image donnée ayant alors souvent peu à voir avec l’image sociale. L’alcoolisation vis à vis des proches est aussi une violence, même en l’absence de violences caractérisées.

L’histoire fait la part belle à la force civilisatrice de l’éducation. Le jeune avocat se charge d’éduquer les habitants et en premier lieu celle qui deviendra sa femme. L’école est un lieu de rassemblement qui autorise tous les mélanges. Le soin gagne à s’appuyer sur la connaissance de la problématique alcoolique. A noter qu’à l’époque de l’histoire, le journalisme exigeait du courage. À celle du récit, le silence peut remplacer l’information dérangeante.

Le cow-boy Doniphon sait parler aux hommes, avec sa stature et son habileté au revolver, alors que Tom ne sait pas faire mieux qu’offrir un nénuphar à sa dame de cœur. Son histoire montre que la parole est nécessaire à l’expression des sentiments. Son effacement lors du duel est l’aveu désespéré de son échec amoureux. Nous retiendrons la force de la parole quand elle prolonge et exprime des sentiments vrais.

Enfin, le film montre que la légende est une nécessité pour valoriser un collectif et donner à une histoire la dimension d’une aventure. L’alcoologie humaniste se nourrit de belles histoires, même si elle peut connaître le sort de l’Ouest lointain, face à la e-addictologie.