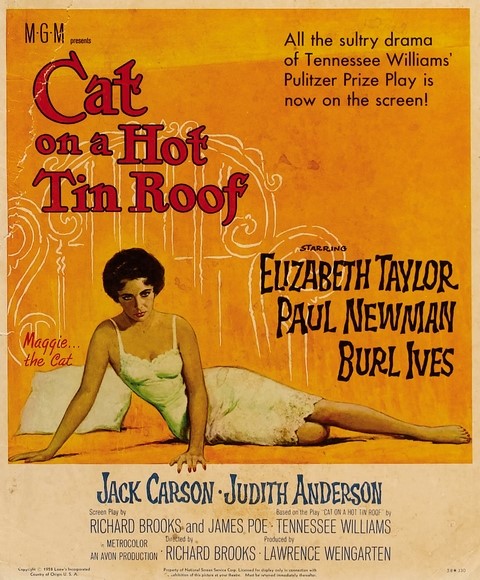

Réalisation : Richard Brooks

Scénario : Richard Brooks, James Poe, d’après la pièce de théâtre de Tennesse Williams

Date : 1958 / USA

Durée : 108mn

Acteurs principaux :

Elisabeth Taylor (Maggie)

Paul Newman (Brick)

Burl Ives (le père)

Judith Anderson (la mère)

A

Mots clés : – Alcoolisme – Couple – Immaturité – Cupidité – Non-dit

Une famille se réunit pour fêter les 65 ans d’un patriarche qui a « réussi ». Parallèlement, un jeune couple se déchire. Brick ne cesse de vider des verres de whisky. Il rejette son épouse, Maggie, après le suicide de son meilleur ami, Skipper. Il la tient pour responsable. Il a idéalisé curieusement ce coéquipier de football américain et rêve à sa période révolue de sportif professionnel. Le patriarche a un cancer du côlon, qui va avoir raison de lui, mais il est persuadé du contraire. Brick est son fils préféré alors que Gooper, le frère aîné et son épouse, Mae, convoitent l’héritage. Mae spécule sur sa progéniture face à Maggie qui n’a pas d’enfant et qu’elle sait négligée par Brick. La mère de ce héros fatigué, dans une sorte de déni généralisé, s’accroche au fantasme d’une famille unie…

Seuls, ensemble

Le cinéma américain affectionnait les histoires où le héros masculin était alcoolique, en conflit avec son épouse ou amie. Au-delà des représentations constituant le cadre du récit, certains éléments méritent qu’on s’y attarde.

Brick a des caractéristiques singulières. Incarné par Paul Newman, il est d’une beauté remarquable. Comme le déclare son épouse Maggie frustrée par son indifférence, l’alcool n’a en rien altéré son visage et sa silhouette. Il faut donc imaginer qu’en dépit de son caractère massif, l’alcoolisation est récente. En effet une quantité aussi impressionnante de verres de whisky ne manquerait pas d’infiltrer rapidement le visage et d’altérer la beauté hors norme du jeune homme. L’intégrité physique est habituellement un cadeau de l’arrêt de l’alcoolisation.

Autre bizarrerie, la qualité du contrôle émotionnel du personnage. Face aux assauts de son épouse, à aucun moment, il ne dit une parole de trop ou n’a de geste agressif. Cet aspect comportemental ne rend pas très crédible le rôle dans cette situation conflictuelle.

Si l’on considère, à présent, les raisons du basculement dans l’alcool, on peut retenir deux événements récents de type différent. Le premier est la fin de sa carrière de footballeur professionnel pour le métier, déjà abandonné, de journaliste professionnel : Rick se présente comme un has-been immature que sa reconversion a insupporté. Le second est la perte de son coéquipier, Skipper, qui s’est suicidé.

Le déroulement de l’histoire va nous conduire peu à peu à comprendre les ressorts de la crise du couple-phare. Brick est persuadé que son ami Skipper a succombé aux avances de sa femme et qu’il s’est suicidé en raison d’un sentiment de culpabilité consécutif à la trahison de la confiance de son meilleur ami. La vérité est tout autre. Maggie était, certes, jalouse de l’omniprésence conjuguée du football professionnel de son conjoint et de l’amitié aveugle qu’il vouait à Skipper. Au dernier moment, elle s’était abstenue de passer à l’acte, non par réflexe moral, mais parce qu’elle avait compris que sa vengeance se retournerait contre l’amour qu’elle portait à son époux. En réalité, Skipper était un champion surfait, qui se satisfaisait de l’emprise exercé sur Brick. Un soupçon légitime d’attirance homosexuelle pouvait justifier l’animosité de Maggie.

Les relations entre Brick et son père « Big Daddy » méritent considération. À un moment-clé de l’histoire sous la pression de ce père omnipotent, des vérités occultées vont émerger. Big Daddy est porteur d’un cancer qui le condamne à court terme et c’est son fils Brick qui le lui apprend. En retour, c’est son père qui contribue à mettre à plat les raisons qui opposent Brick et Maggie. La résolution de ce conflit conjugal laisse espérer la fin de cette alcoolisation destructrice. Le personnage de Brick a gagné en maturité en prenant le risque de la parole et de l’écoute.

Le film montre combien il est facile d’être seul, ensemble, faute de communication et de disponibilité pour l’autre. Il montre aussi la nécessité de s’expliquer, souvent à la faveur d’une crise qui bouleverse les silences et le déni. Les apparences autorisent souvent le vivre-ensemble, en masquant des réalités occultées. Il souligne qu’il convient d’avoir trouvé la seigneurie de soi – disons un degré satisfaisant de confiance en soi et de clarté dans ses sentiments – pour se rendre disponible à soi comme à l’autre.