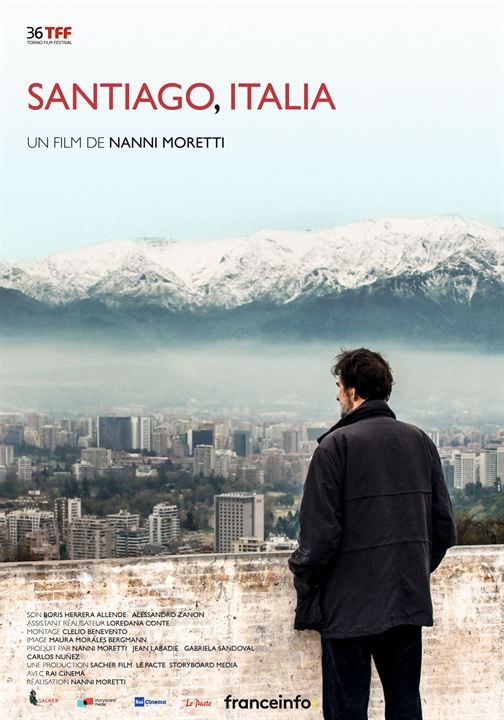

Réalisation : Nanni Moretti

Documentaire

Date : 2018 / Italie

Durée : 110 mn

Acteurs principaux :

Nanni Moretti et des acteurs réels de la révolution et de la contre-révolution chilienne.

SA/HA

Mots clés :

Mémoire – dialogue – sens du collectif – normalisation - banalisation

Combien d’entre nous connaissent l’histoire de la révolution et de la contre-révolution chilienne, l’espoir éphémère d’un socialisme démocratique, et la contre-révolution orchestrée par les USA de Nixon ? L’échec de cette « révolution » au début des années 1970, suivie de l’effondrement du mythe soviétique, dont Gorbatchev fut l’accoucheur, eut pour conséquence la dissolution volontaire du puissant Parti Communiste Italien, prêt à constituer un « compromis historique » sur une base d’alliance avec d’autres partis politiques. Depuis la compétition entre grandes puissances s’effectue sous la dictature du Divin-Marché avec le pouvoir de contrôle apporté par Internet.

En ces temps révolus, l’ambassade d’Italie avait été un lieu d’asile pour les jeunes militants de la révolution poursuivis par les soldats de Pinochet, le militaire désigné par le FBI pour mater le mouvement populaire…

Pour mémoire, je cite les mesures (résumées dans le numéro d’Utopia n°254, de mars 2019) prises par le gouvernement de Salvatore Allende : « Blocage de la fuite des capitaux, nationalisation sans indemnisation des grosses sociétés industrielles et de la production de cuivre, éducation gratuite pour tous, redistribution des grandes propriétés aux paysans, augmentation de 40% des salaires, extension de la couverture maladie, gel des prix des produits de base »… Le gouvernement laissa les médias à « l’ennemi », ce qui permit la désinformation et la propagande adverse, pendant que les riches organisaient la pénurie.

Une éventuelle réussite politique et économique aurait créé un antécédent dangereux, d’autant qu’à l’époque, en Italie, mais aussi en France, les partis anticapitalistes étaient puissants, implantés dans le monde ouvrier et paysan.

Les images d’archives sont rehaussées par les témoignages des acteurs de tout bord.

Avec la bienveillance qu’on lui connaît, Nanni Moretti initie les différents dialogues. Le montage n’est pas sans remémorer d’autres de ses films : l’excellent Habemus papam ou encore sa déambulation dans Rome de Carnet intime.

La mémoire, les dialogues, la normalisation, la banalisation, le sens du collectif

Le documentaire de Nanni Moretti nous permet de mettre en valeur les cinq mots clé de la fiche technique.

La mémoire historique constitue la trame du film. Même si chaque courant idéologique tend, en permanence, à revisiter l’histoire à son avantage, l’effort scientifique de mémoire, en ce qu’il donne des repères et autorise une controverse, est préférable à l’oubli.Nous avons besoin de savoir d’où nous venons et ce qui a influencé notre destin. Notre époque avec ses préoccupations d’immédiateté et d’événementiel ne met pas à profit la source de connaissance constituée par la mémoire historique. Les commémorations rituelles ne valent rien comparées à un travail d’éducation.

Le documentaire est constitué pour l’essentiel d’une multitude de dialogues avec des acteurs de l’époque : militants mais aussi militaires et diplomates. Certains d’entre ces témoignages sont particulièrement émouvants tel celui d’un rescapé, athée déclaré, dans l’incapacité transitoire de dire tout le respect qu’il éprouvait pour le cardinal en poste lors de la mise en place de la dictature. Un religieux « viré par Jean-Paul II » dès l’âge de la retraite, probablement pour ne pas déplaire au pouvoir en place. Une religieuse en civil aida d’autres fugues en se faisant passer pour une fiancée… Comme quoi les religieux peuvent faire vivre leurs valeurs éthiques dans l’adversité.

Les rapprochements instaurés par Moretti avec un général proche de Pinochet et avec un colonnel encore emprisonné pour fait de torture, illustre le processus de banalisation qui constitue une forme de déni : « des abus il y a en a eu des deux côtés » « les militaires ne faisaient pas de politique », « c’était le chaos, il fallait agir… », « nous sommes prêts à pardonner, le sont-ils ? »… Le pire et l’atroce sont aujourd’hui banalisés par leur traitement médiatique.

La normalisation, en réaction à un changement véritable, peut être violente comme au Chili ou plus feutrée comme dans les démocraties. Nous pouvons considérer que l’alcoologie en France, humaniste et pluridisciplinaire, également émergente au début des années 70, a connu une normalisation progressive mais rapide pour être mise en conformité avec l’évolution de l’addictologie nord-américaine. Aujourd’hui un clinicien se sent étranger dans une association savante telle que la Société Française d’Alcoologie où la technologie numérique est en passe de remplacer la relation d’aide,en ayant supprimé en préalable tout ce qui pouvait constituer des bases pour progresser dans la connaissance de soi et dans l’esprit critique.

Quant au sens du collectif, le temps de son délitement est accompli. Le dernier mot du film est « invidualisme ». En réalité la régression collective actuelle va beaucoup plus loin que l’individualisme. Il a été longtemps possible d’avoir des initiatives individuelles, suffisament désintéressées et pertinentes pour incarner le sens du collectif. La civilisation de l’image a gonflé les narcissismes. La révolution numérique – ou révolution anti-humaniste – a des conséquences directes sur la structuration mentale, au même titre que l’écriture a accompagné l’essor des civilisations. Elle fabrique des individus inaptes à la relation, coupés des réalités. L’individualisme narcissique est en passe d’évoluer en schizophrénie. Et les addictions ont toute liberté pour parfaire ce magnifique résultat.

Nous touchons le fond mais une partie de la jeunesse et de la population a assez de ressources pour entraver cette pente. Cela passe par la mémoire, le refus de la banalisation, les dialogues en direct, des alternatives à la normalisation technologique afin de restaurer le sens du collectif et la valeur des iniatives qui s’y rattachent.