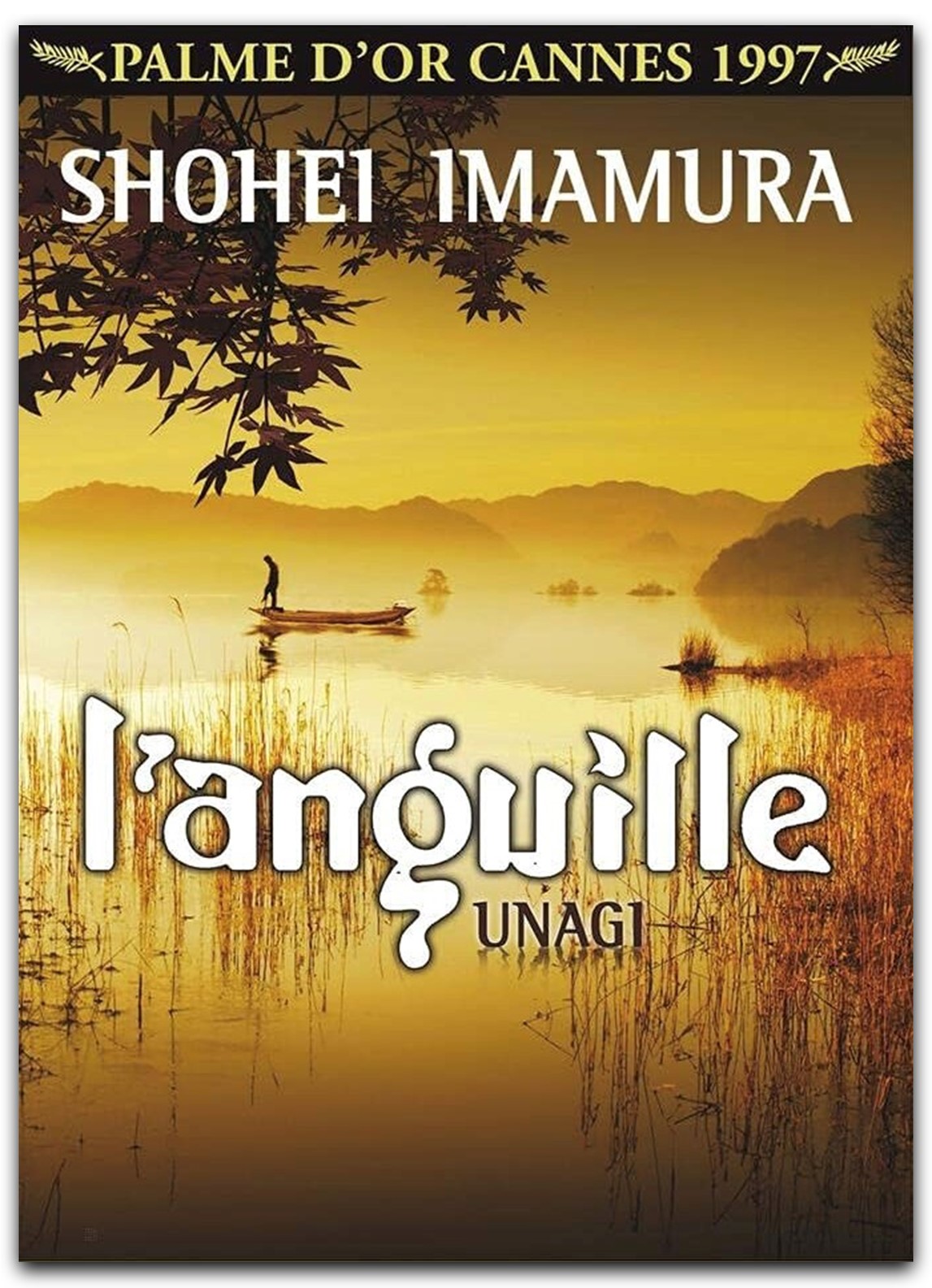

Réalisation : Shôheil Imamura

Scenario : Shôheil Imamura et autres

Date : 19987 Japon

Durée : 117mn

Acteurs principaux :

Kôji Yakusho : le jaloux assassin, devenu coiffeur et amoureux

Misa Shimizu : la suicidée devenue assistante du coiffeur, son amoureuse

Le bonze et sa femme, le groupe d’amis dont le pêcheur, l’ancien détenu alcoolique et violent, la mère folle, le groupe de méchants, les policiers, celui qui croit aux OVNI, ; l’anguille

A/ SA

Mots-clés : Jalousie – Culpabilité – Honte – Seconde chance – Lien social

Takuro Yamashita lit une nouvelle lettre de dénonciation dans le métro qui le conduit vers sa maison. En l’occurrence, la lettre détaille les conditions de l’adultère de sa jeune, jolie et - apparemment exemplaire - épouse : un homme lui rend visite toute la nuit, pendant que lui va pêcher, chaque semaine, la dorade noire, aux côtés d’autres pêcheurs. Yamashita écourte la séance de pêche, retrouve la voiture du visiteur, discrètement rangée près de sa maison, et surprend le couple adultère en pleins ébats. Il va chercher un couteau dans le garage. L’homme blessé disparait pendant qu’il s’acharne à poignarder sa femme dans le lit. Couvert de sang, il prend son vélo et va se dénoncer au commissariat le plus proche. Huit ans plus tard, il est mis en liberté conditionnelle. Il a appris à marcher au pas cadencé des prisonniers. Un bonze, aussi bienveillant que sa femme, sera son agent de probation.

Yamashita a appris le métier de coiffeur en prison. Il fait l’acquisition d’une maison de pêcheur délabrée. Alors qu’il a commencé à la rendre habitable, il découvre une jeune femme inanimée qui ressemble à son épouse, sur les bords d’une voie d’eau. Il donne l’alerte et la sauve, en passant par la case du poste de police, accompagné des quelques amis qu’il s’est fait, malgré son laconisme. Sa vie qu’il partage avec une anguille, recueillie en prison, seul être vivant auquel il parle, et celle de Keiko, la jeune femme qui s’impose avec douceur comme son assistante, vont prendre un nouveau départ.

Méditation sur la solitude, le besoin d’amour et de sécurité, l’incertitude des relations, la jalousie, l’amitié, la cupidité, la folie, la violence des pulsions et… l’alcoolisme.

Ce film, aux belles images de nature et de maisons tranquilles, donne l’occasion de réfléchir à bien des choses de la vie. Il semble hors du temps. Les histoires qu’il conte admettent la lenteur. Il donne une image bucolique, paisible et poétique du Japon, en dépit des cupides et des violents dont un ancien détenu alcoolique. Ce dernier déteste et harcèle Yamashita, certainement parce que ce dernier est un gentil, en dépit de son meurtre passionnel. Ce « méchant » rêve de retourner en prison après avoir violé une femme. Il s’y emploie d’ailleurs, sans succès, avec Keiko qui parvient à lui échapper, sans doute parce qu’il a perdu ses moyens sous l’effet de l’alcool.

Le film montre le Japon « profond », loin des tours et des enseignes lumineuses, un Japon simplement moderne, d’avant la Révolution numérique.