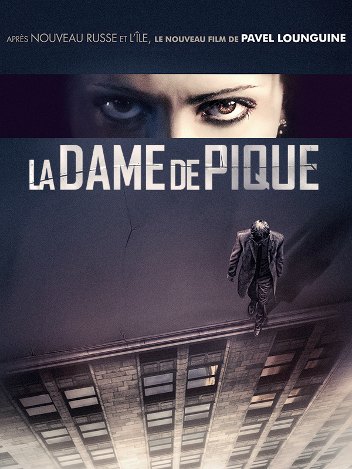

Réalisation et scénario :

Deniz Gamze Ergüven

Date : 2015

France – Allemagne – Turquie - Qatar

Durée : 97 mn

Acteurs principaux :

Güneş Şensoy, Lane, la petite sœur

Doğa Zeynep Doğuşlu : Nur, celle qui dit non

Tuğba Sunguroğlu : Selma, seconde épousée

Elit İşcan : Ece, celle qui se suicide

İlayda Akdoğan : Sonay, la soeur aînée

Ayberk Pekcan : Erol, l’oncle incestueux

Nihal Koldaş : la grand-mère

SA/ HA

Mots clés : Phallocratie − Paternalisme – Mœurs religieuses – Fraternité - Résilience

Cinq sœurs orphelines sont élevées par leur grand-mère dans un village du nord de la Turquie, à 1000 km d'Istanbul. Le dernier jour de l'année scolaire, elles rentrent chez elles par le bord de mer, en compagnie de camarades de classe. Apparemment, il s’agit d’une école de standing, car garçons et filles portent une tenue élégante. Juchées sur les épaules des garçons, elles s'affrontent pour se faire tomber à l'eau tout habillées. Les ragots du village les précèdent chez elles. Leur jeu innocent a été jugé obscène. L'oncle Erol — très à cheval sur un patriarcat qui se drape de morale et de religion — reproche à sa mère (la grand-mère des filles) une éducation trop laxiste. Les aînées doivent subir à l'hôpital un examen d'intégrité hyménéale. Et la demeure se transforme peu à peu en prison : murs d'enceinte rehaussés, portes fermées à clef, barreaux aux fenêtres, plus d'école, plus d'ordinateur, plus de téléphone, mais des cours de cuisine et de ménage.

La benjamine, Lale, sollicite de l'oncle Erol l'autorisation de l'accompagner à un match de football. Erol refuse. Comme des violences entre supporters ont émaillé une précédente rencontre, la Fédération de Turquie de football décide que le prochain match sera joué non pas à huis clos, mais devant un public exclusivement féminin. Les cinq filles font le mur et réussissent à gagner le stade en car. Cependant, à la maison, les hommes se disposent à regarder le match à la télévision. Dans la cuisine, il y a également un téléviseur, et les femmes ont la surprise de voir les filles apparaître sur l'écran. Une tante a le réflexe de faire sauter les plombs de la maison. Puis, à coups de pierre, elle fait disjoncter un transformateur, privant tout le village d'électricité.

Si le pire a été évité, puisque les hommes et le voisinage n'ont rien su, les conséquences vont quand même être lourdes pour les cinq sœurs. On leur confectionne des robes informes « couleur de merde3 ». Leurs mariages vont être arrangés, tour à tour.

L'aînée, Sonay, première concernée, tient bon. Elle menace de faire un scandale si on ne la laisse pas épouser Ekin, son petit ami. Soit-dit en passant, pour se présenter vierge la nuit de noces, tache de sang sur le drap nuptial vérifiée par la famille du garçon, elle se laisse « prendre par derrière ».

Selma, la deuxième, se laisse marier à Osman, un garçon qui ne lui plaît pas du tout. Durant la nuit de noces, la famille d'Osman tambourine à la porte de la chambre pour contrôler le drap nuptial. Il n’y a pas la moindre trace de sang sur le drap. Le père entraîne sa bru à l'hôpital pour un contrôle. Il s'avère que l'hymen est toujours intact. Le gynécologue donne une explication médicale qui rassure tout le monde.

Ece devient boulimique et finit par se suicider. L’oncle si intransigeant sur la moralité musulmane la violait. Lale est déterminée à s'enfuir vers Istanbul, où se trouve une institutrice aimée. Elle apprend à conduire en cachette avec la complicité de Yasine, un chauffeur-livreur. C’est lui qui avait permis aux filles de rejoindre le car qui conduisait les filles au match de foot. Des barreaux aux fenêtres sont ajoutés : sortir de la maison est devenu impossible.

Depuis qu'Ece s'est suicidée, le vertueux oncle satisfait ses besoins sexuels sur Nur. Le soir du mariage de cette dernière, Lale encourage Nur à se révolter et les deux sœurs se barricadent dans la maison.

La grand-mère est débordée. Le scandale est patent. L’oncle Erol devient fou de rage. Il tente par tous les moyens de s'introduire dans la maison. Lale réussit à joindre Yasin par téléphone avant que la communication ne soit coupée . Les deux filles réussissent à fuir avec la voiture d'Erol mais au premier virage, celle-ci finit dans un talus. Quelques minutes plus tard Yasine vient les chercher et les conduit à la gare routière. Elles réussissent à gagner Istanbul, en bus après avoir pris l’argent trouvé dans la maison. Elles se rendent chez Dilek, leur ancienne maîtresse d'école. Fin de l’histoire.

La phallocratie au pouvoir

Le contraste entre les 5 sœurs de l’histoire, pleines de vie, et la saloperie de leur oncle incestueux souligne le caractère insupportable de la phallocratie renforcée par des mœurs religieuses. Celles-ci réduisent les femmes à des domestiques et des objets de satisfaction sexuelle. De telles mœurs perdurent sur notre sol, par la vertu du mondialisme, sans oublier la pratique des excisions de clitoris chez certains peuples qui se réfèrent à des croyances tolérées et relativisées par une conception complaisante de la laïcité. Internet contribue, de son côté, sans besoin de croyances archaïques, à maintenir les humains au niveau de la consommation sexuelle au prétexte de liberté.

La bêtise des supporters mâles est soulignée au passage. L’histoire du match interdit aux hommes est vraie.

L’alcool est absent de ce monde qui camoufle un système d’oppression au nom d’une croyance confortée par des traditions. A noter qu’une des jeunes filles abusées par l’oncle a une conduite boulimique, avant de se suicider, quand l’heure fatidique du mariage et la révélation de la « faute » approchent. La spiritualité et l’éthique sont absentes. Restent la résilience et ce qu’elle suscite comme rébellion pour échapper à l’asservissement. De ce point de vue, Lane, la plus jeune, pas encore pubère, est une petite héroïne, à l’image d’une Wadjda (film d’inspiration analogue en Arabie Saoudite).

Une des leçons indirectes du film, au-delà de la condition féminine, est que l’incurie maquillée en morale justifie de se rebeller, de faire un pas de côté, d’entrer en résistance.