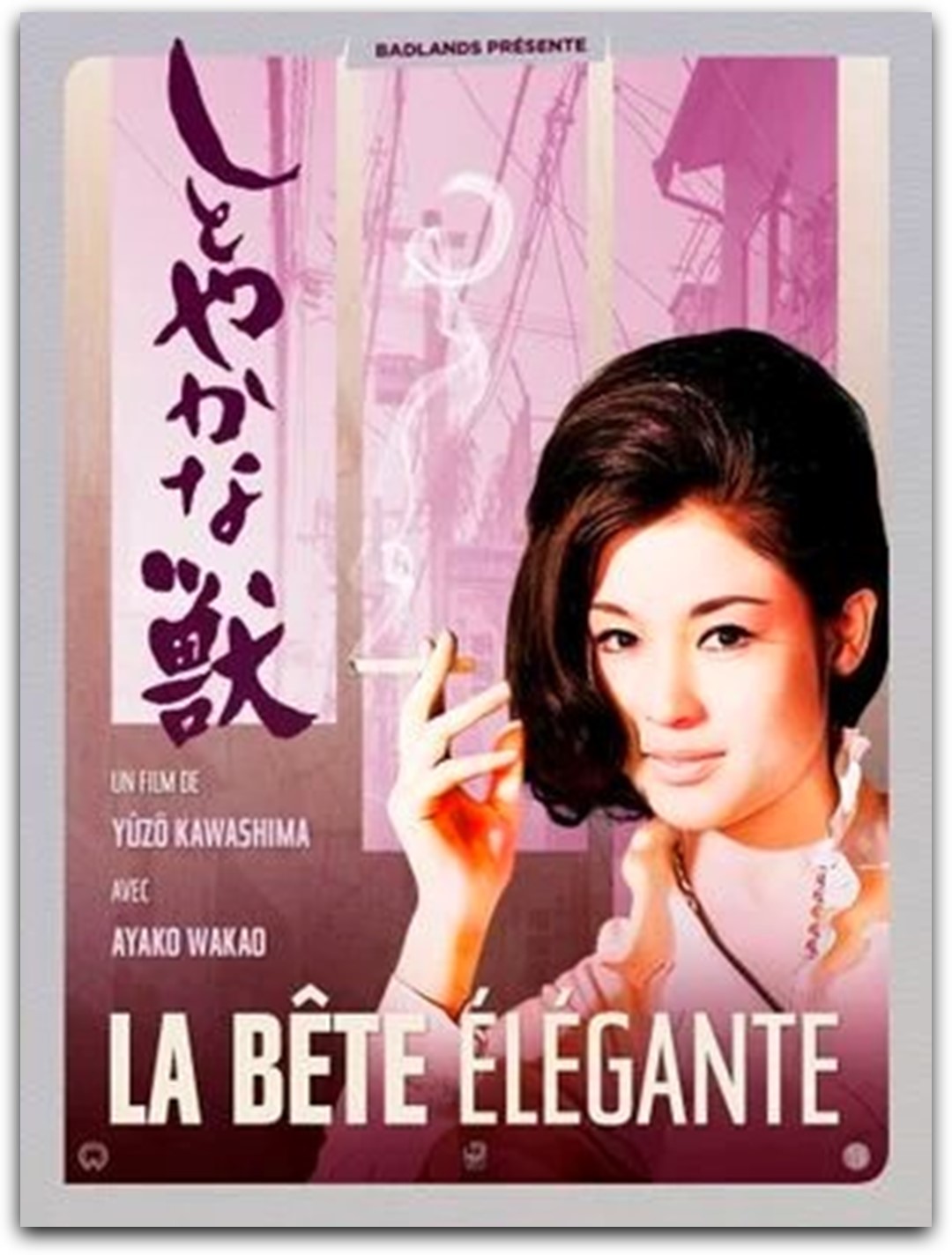

Réalisateur : Yūzō Kawashima

Date : 1962

Durée : 96 mn

Acteurs principaux :

Ayako Wakao : Yukie Mitani, l’héroïne

Yünisuke Ito : Tokizo Maeda, le père Hisano Yamaoka : l’épouse de Tokizo

Manamitsu Kawabata : Minoru, le fils

Yüko Hamada :Tomoko, la fille

Hidéo Takamatsu : Ichiro

Shoïchi Ozawa : le chanteur

Kyü Sazanka : l’écrivain

Eji Funakhoski : Eisaku, le comptable amoureux

A/SA/HA

Mots-clés : Famille – Magouille – Cynisme –

Paresse – manipulation

Le réalisateur japonais Kawashima propose un huis clos dans l'appartement d'une famille peu recommandable mais très organisée. Minoru Maeda, un beau garçon, détourne de l'argent de la boite de production musicale qui l'emploie, tandis que sa sœur Tomoko, également attractive, est entretenue par un écrivain à succès. Cette famille solidaire occupe d’ailleurs agréablement l’appartement de ce protecteur.

Le début du film est prometteur. L’assistant du Directeur est attendu. Il va demander des comptes, à la suite des absences de Minoru après la découverte d’une soustraction des recettes dont il est l’auteur désigné. Le père et la mère prennent soin de donner à l’appartement un aspect austère. Ils s’habillent en pauvres avant l’arrivée de l’assistant, accompagné par un rockeur assez spécial et la comptable. Ils se confondent en incrédulité devant l’accusation dont leur cher enfant est l’objet. Un malentendu, à coup sûr.

De fait, les parents orchestrent de main de maître ces prélèvements. L’épouse est exemplaire d’une aimable duplicité. La famille a connu la misère de l'immédiat après-guerre. Le père a décidé qu’il avait assez subi comme soldat mis au chômage, après la reddition atomiquement assistée. Il entend désormais profiter du bien-être de la société moderne, sans autre effort que celui-ci d’encourager ses enfants à ramener un maximum d’argent que, malheureusement, il gaspille aux courses. Minoru est de mèche avec Yukie, la douce, silencieuse et séduisante comptable de son entreprise de public-relations. Il entretient une relation avec elle. Celle-ci est une maman célibataire qui ne manque pas de projet. Elle rêve d'ouvrir une auberge. La famille Maeda va trouver plus fourbe qu'elle. Les différents soupirants vont découvrir, mais trop tard, les manipulations exercées par l’efficace Yuki pour parvenir à ses fins. Le patron abusé mais également éperdu d’amour choisit de se précipiter du haut de l’immeuble, non sans avoir remercié Yuki de lui avoir procuré des moments de bonheur exceptionnels.

La comédie des apparences

Il est possible de réfléchir à beaucoup de choses, à partir de ce film insolent :

- A la naïveté des hommes prêts à se laisser séduire, tout en étant persuadés qu’ils doivent leur succès à leurs apparences et autres avantages,

- à l’emprise du sexe et de l’argent dans nombre d’entreprises humaines,

- à la force de la douceur et du sang-froid,

- au risque que des particuliers imitent la malhonnêteté foncière du fonctionnement social,

- à une famille conçue comme une entreprise,

- à la résilience dont font preuve maints personnages du film, tout spécialement Yuki, l’élégante, qui sait ce qu’elle veut et de quels moyens elle dispose,

- aux valeurs de la société libérale actuelle,

- à l’omniprésence de la bêtise et des apparences, - aux inconvénients de l’addiction aux paris.