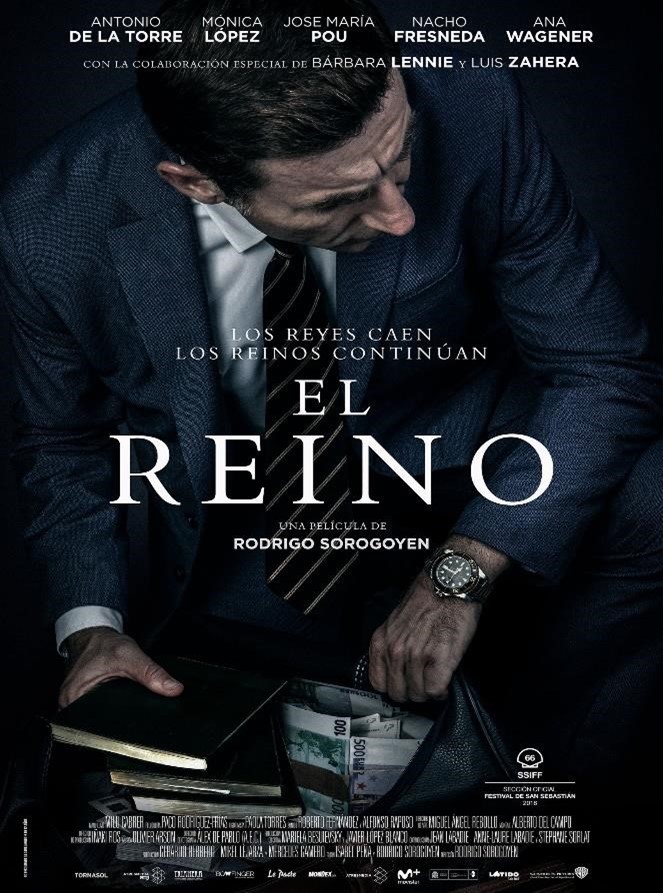

Réalisation : Rodrigo Sorogoyen

Scénario : Rodrigo Sorogoyen – Isabal Peña

Date : 2018

Durée : 132 mn

Acteurs principaux :

Antonio de la Torre : Manuel, le héros

Monica Lopez : Inès, l’épouse

Josep Maria Pou : le politicien malade

Barbara Lennie : la journaliste

SA

Mots clés : Corruption – politique – justification – journalisme – mensonge

Ciné españa 2022 vient de proposer El Reino, sorti au début du confinement, ce qui permet de disposer du DVD aujourd’hui. C’est un film sur la corruption politique au sein d’une démocratie, en l’occurrence l’espagnole toute proche. Le réalisateur prend le parti d’une mise en scène saccadée qui traduit l’affolement progressif de politiciens dont les pratiques éminemment malhonnêtes risquent forts d’être rendues publiques, ruinant leur réputation et les menaçant de sanctions judiciaires.

L’Espagne est un pays frontalier. Les Pyrénées nous protègent mal de ces mœurs inavouables, à moins que ce ne soit le contraire, si l’on imagine que la contagion puisse venir de notre démocratie exemplaire. Encore que les chaînes de montagnes soient sans effet de protection à l’heure du libéralisme mondialisé.

Il n’y a aucun humour dans ce thriller politique, ce qui autorise celui du spectateur. La fin est très réussie. Le héros du film, une élégante et combative crapule, est décidé à ruiner le parti qui l’a abandonné comme bouc émissaire. Il choisit le scandale, comme défense, en faisant connaître des carnets informant des magouilles financières qui ont permis le rayonnement du Parti et la prospérité de ses dirigeants. Il n’était qu’un comparse qui n’a fait que reprendre des pratiques bien établies.

Le film a un côté très moral. Les parvenus festoient sur un yacht et notre héros encore à l’abri de la tempête se voit offrir une montre à faire pâlir d’envie les propriétaires de montres Rolex. Quel dommage de ne pas avoir plusieurs poignets pour connaître plus facilement l’heure et plusieurs tubes digestifs pour se gaver plus. Ce genre de clichés n’est pas encore démodé. Ils donnent à penser aux pauvres qu’ils sont plus vertueux.

On remarque que l’argument pour justifier ses forfaits ou ses crimes, comme dans La Loi de Téhéran, est l’amour de la famille, le confort des siens. Sans doute, cette fièvre du pouvoir et de l’argent a-t-elle quelques inconvénients comme celui de permettre à la fille du trésorier du Parti d’organiser une « fête » à la cocaïne et à l’alcool dans la luxueuse villa secondaire en Andorre. Elle est mineure mais déjà très adaptée aux mœurs.

La plus belle scène du film est donc la dernière : le face à face entre notre héros et la journaliste de télé. Elle anime une émission à forte audience où il est de bon ton de dénoncer des scandales, excellents pour la bonne conscience et la digestion des spectateurs. Manuel, c’est le nom de notre magouilleur devenu justicier, a déposé les carnets dénonciateurs du trésorier du Parti sur le plateau télé, devant la journaliste. Le problème, c’est que le monde politique, les milieux médiatiques et le pouvoir financier sont solidaires et qu’un arrangement malhonnête en cache un autre et que cet autre en cache un autre… Éviter le scandale devient un impératif qui justifie des meurtres camouflés en accidents de voiture. Les malversations pour le Parti sont indissociables des détournements privés des instigateurs. La journaliste, bourrée de talent oratoire, donne dans la morale pour ne pas divulguer ce qui dérangerait les patrons de sa chaîne et mettrait fin à sa propre carrière. Elle se bat pour la morale publique, vent dans le dos. Les scènes savoureuses ne manquent pas lors des rencontres entre les amis de Parti. Le film donne une information : cacher l’argent malhonnête en Suisse, c’est ringard.

À noter un résumé détaillé de ce thriller haletant par Wikipédia.

Les addictions de notre modernité

Les personnes alcooliques doivent prendre conscience que l’addiction au pouvoir et à l’argent mène le monde, plus encore que leur addiction presque désuète face aux drogues de notre modernité triomphante.

Le film rend un hommage particulier à la coke des milieux branchés.