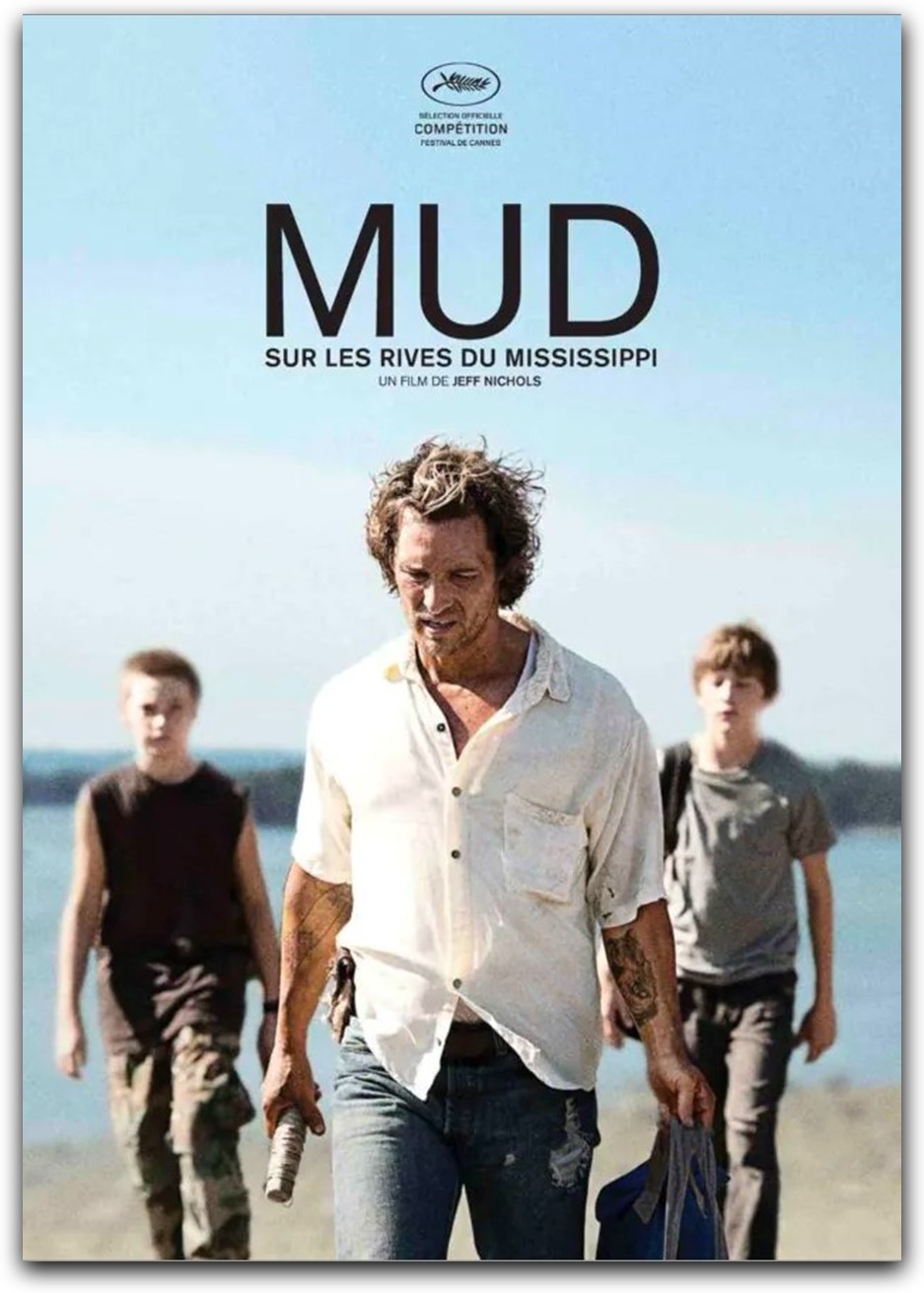

Réalisateur et scenario : Jeff Nichols

Date : 2013

Durée : 135 mn

Acteurs principaux :

Matthew Mc Conaughey : Mud

Tye Sheridan : Ellis

Jacob Lofland : Neckbone

Reese Witherspoon : Juniper

A/SA/HA

Mots-clés : adolescence – violence – darwinisme sociétal – famille - dangerosité

Des maisons flottantes sur les bords du Mississipi. Deux jeunes amis, Ellis et Neckbone, ont fait leur terrain de jeu du fleuve et de ses îlots. Les adolescents découvrent un étrange personnage réfugié sur un bateau perché sur un arbre. Il porte un revolver sur lui, arbore une chemise blanche, fume des cigarettes venues d’on ne sait où. Un serpent est tatoué sur son bras. Le Mississipi abrite des mocassins d’eau au venin mortel. L’homme se nomme Mud. Il est poursuivi pour meurtre. Il espère la venue de Juniper, une jeune femme dont il a tué l’agresseur. Mud aime très fort Juniper alors qu’Ellis est dans le désarroi car le divorce de ses parents est en cours. L’adolescent comprend la détresse de Mud qui reflète la sienne. Il décide son copain Neckbone à remettre le bateau en état en lui apportant les pièces nécessaires, pendant que la chasse au fuyard s’organise… L’influence de Mark Twain et le Darwinisme sociétal

L’histoire évoque l’univers de Mark Twain et de ses héros, Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, sur les bords du Mississipi.

C’est un film sur l’adolescence aventureuse, au temps où les jeunes n’étaient pas rivés sur leurs smartphones ; sur l’adolescence malheureuse aussi quand l’enfant est confronté aux déchirements de ses parents et aux déracinements à venir ; sur l’adolescence au temps des premiers émois amoureux et des premières déceptions.

La bêtise violente des adultes est présente : Mud a tué, une chasse à l’homme punitive s’organise ; Juniper se donne au premier venu, tout en pleurant son amour impossible avec Mud.

Il y a du darwinisme sociétal dans l’air. Le père d’Ellis va perdre son gagne-pain de pêcheur de poissons et de crabes car la péniche appartient à sa femme. Elle a choisi la ville et ce d’autant que les péniches vont être détruites par l’Etat pour des raisons obscures. Le fleuve abrite des exclus, des survivants. Le mocassin d’eau, particulièrement venimeux, fourmille dans les moindres retenues d’eau. Il figure la dangerosité de la Nature, en concurrence avec celle des hommes.

Les bars sont des lieux où les paumés se retrouvent pour des rapprochements occasionnels.