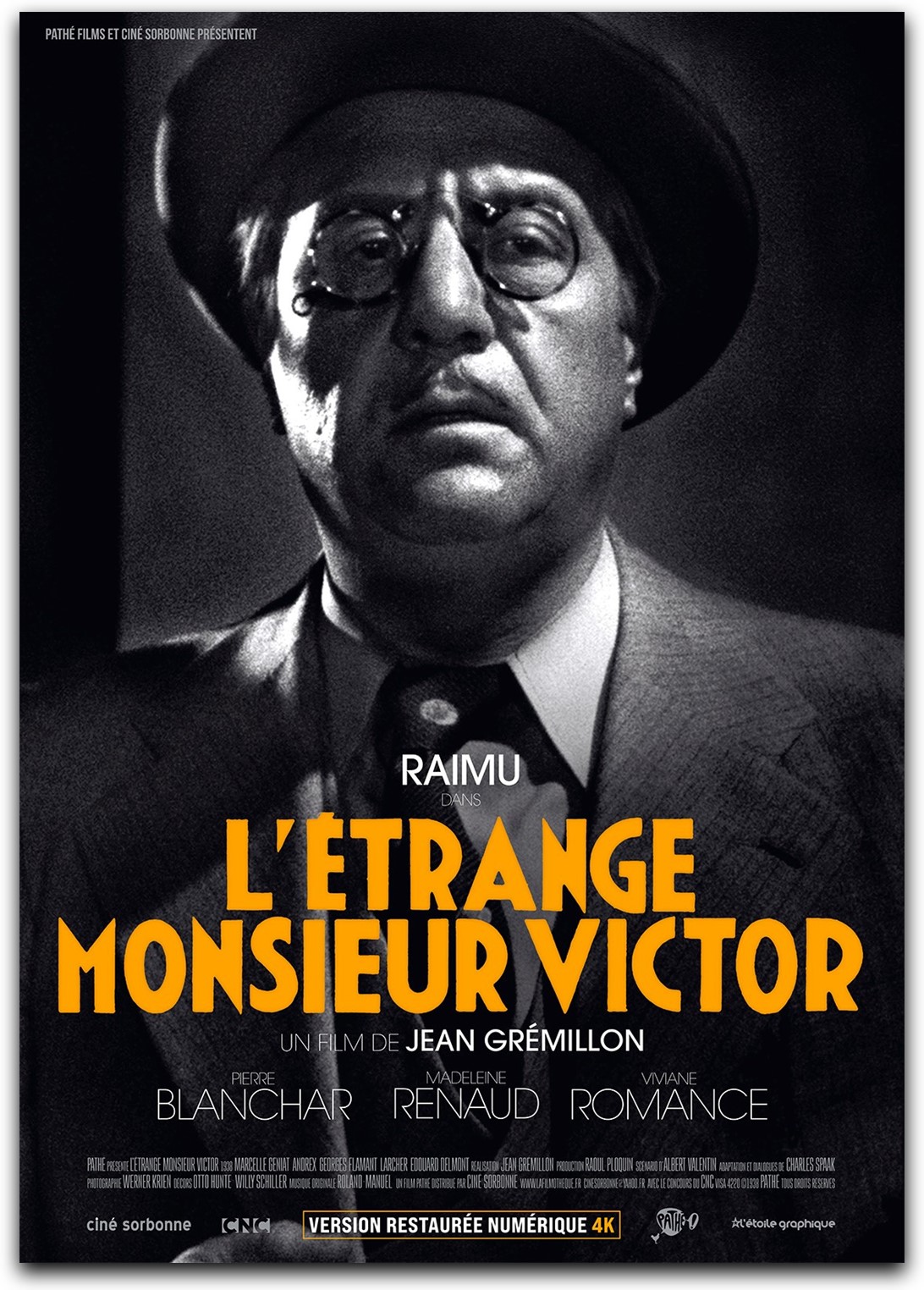

Réalisateur : Jean Grémillon

Scénario : Marcel Achard, Charles Spaak

Date : 1938 France

Durée : 103 mn

Acteurs principaux :

Raimu : Monsieur Victor

Madeleine Renaud : Madeleine, son épouse

Pierre Blanchar : Bastien, le cordonnier

Viviane Romance : Adrienne, l’épouse de Bastien

Andrex : Robert, le voleur séducteur

Georges Flamant : le voleur assassiné

Edouard Delmont : l’inspecteur Paroli

SA

Mots-clés : Part sombre – apparences – culpabilité – Justice – machisme

Jean Grémillon, le réalisateur avait des origines normandes et modestes. Il adhéra au Parti Communiste en 1944. Plusieurs de ses films ne virent pas le jour. À la veille de la guerre, ce film dont l’histoire se situe à Toulon, montre, si besoin était, qu’il ne faut pas se fier aux apparences et qu’une personne respectable peut cacher une part sombre.

Raimu est Victor Agardanne, un boutiquier on-ne-peut-plus méridional. Le début de l’histoire le voit devenir père d’un garçon, Le bonheur dans la culture de l’époque. Sa maman est proche de lui et sa jeune épouse est une maitresse de maison accomplie. La femme de Bastien Robineau, le voisin cordonnier, est plus délurée, volontiers allumeuse. Elle vit mal la pauvreté relative d’une femme de ressemeleur. Elle répond aux avances de Robert qu’elle rencontre dans la boutique de Monsieur Victor. Derrière les apparences d’un commerce honorable, Victor est le receleur d’un trio de malfrats. Robert fait partie du trio. Victor est aussi jovial en public qu’il est dur en affaires, si bien qu’Amédée, autre malfrat, le menace de chantage.

Le sang de Victor ne fait qu’un tour. Il a récupéré peu auparavant un tournevis des mains du fils du cordonnier et l’a mis dans sa poche pour éviter que l’enfant se blesse. Victor plante le tournevis dans l’abdomen du voleur récalcitrant, dans la nuit noire et une rue obscure. Il le tue sur le coup. Dans le même temps, Bastien arpente les rues du quartier du port, complètement bourré. Il a noyé son chagrin de mari méprisé. La police maritime découvre le corps, le poinçon. Bastien part pour le bagne pour dix ans…

La part sombre et les apparences

Victor est un personnage à facettes : expansif et dissimulé, jovial et coléreux, malhonnête et cependant travaillé par le sentiment de culpabilité. Il a toujours crié haut et fort qu’il ne croyait pas à la culpabilité de Bastien – et pour cause – mais la Justice en a décidé autrement. Il a versé une petite pension à la volage Adrienne, promptement remariée à Robert. Il va accueillir et cacher dans sa maison Bastien quand celui-ci revient à Toulon, après s’être échappé du bagne, trois ans avant la fin de la peine. Autant, Victor assumait à merveille son rôle d’honnête commerçant – receleur, autant avoir laissé un innocent être condamné à sa place le ronge, au point de détruire le sentiment amoureux qu’éprouvait sa femme à son égard.

Quand il se démasque, manquant étrangler Robert venu le faire chanter, il confie à son ami Paroli, l’inspecteur de Police, qui le conduit au poste, assis à l’arrière du véhicule de police, que ce dernier a de drôles de fréquentation… Victor est soulagé. Il a retrouvé son humour.

La morale est sauve. Bastien sera consolé par Madeleine, dont le cœur s’est mis à battre pour le bagnard innocent pendant les quelques jours de cohabitation. Bastien la rassure : elle n’aura pas longtemps à l’attendre, alors qu’il quitte lui-même la maison de Victor, escorté par deux policiers.

Si l’on réfléchit sur le mode analogique, la leçon de ce film peut surprendre. Par exemple, quand quelqu’un dérange – ce qui le cas de l’apprenti maitre-chanteur face à Monsieur Victor – sur un plan politique, qu’est ce qui se passe ? Il se produit un lynchage médiatique. Si, à la façon de Spinoza, on écarte comme idéologique les notions discutables car idéologiques du bien et du mal, nous sommes confrontés à un fait brut : le premier qui dit une « vérité » est exécuté, comme chantait Guy Béart. Ainsi, à la veille de chaque élection, le vrai pouvoir, financier et transnational, choisit son poulain. Il le propose au peuple, après avoir discrédité les autres, et le fait élire.