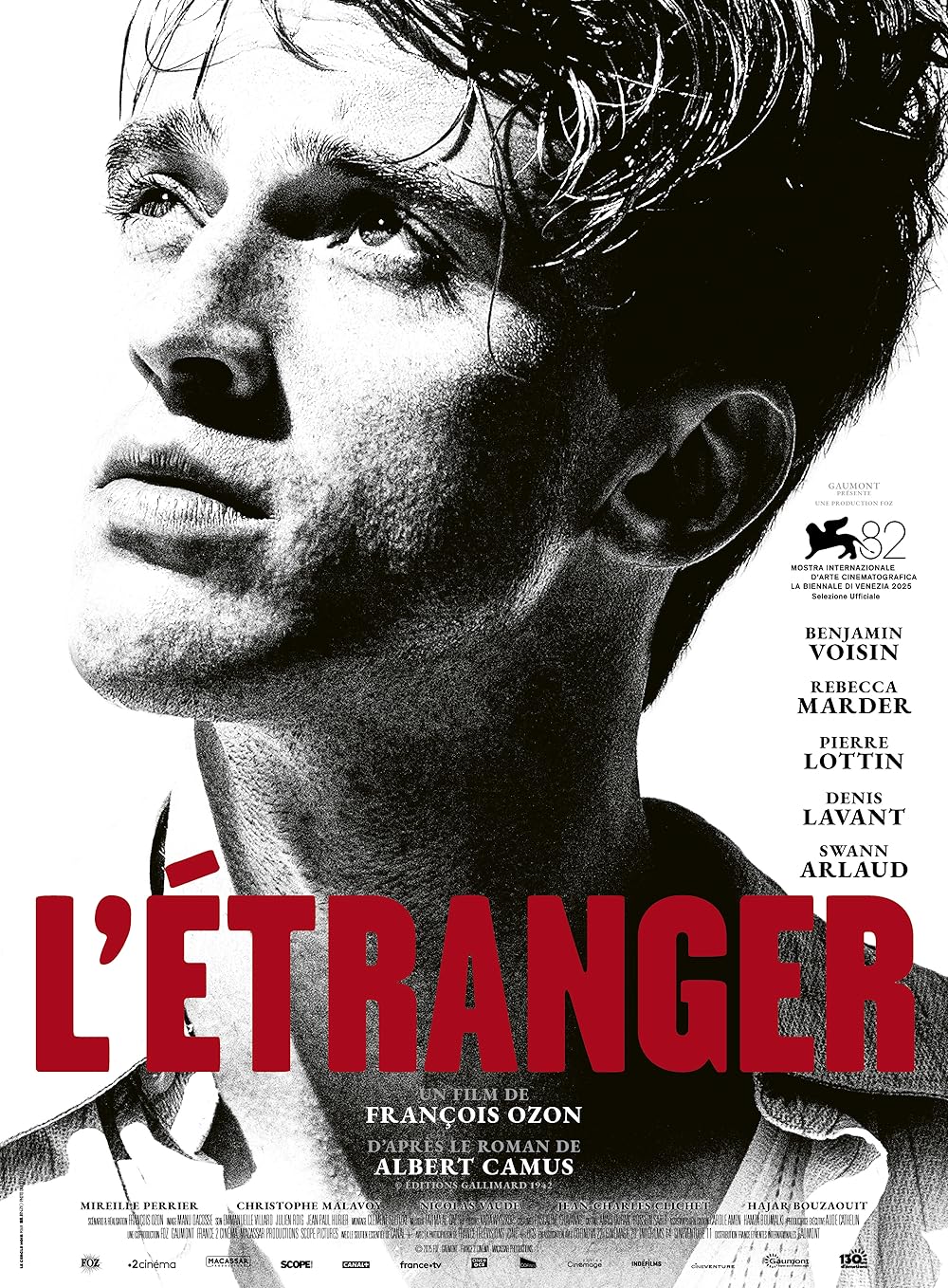

Réalisation : François OZON

Scénario : François Ozon,

D’après le livre d’Albert Camus

Date : 2025 France

Durée : 122 mn

Acteurs principaux :

Benjamin Voisin : Meursault

Rebecca Marder : Marie Cardona

Pierre Lotin : Raymond Sintès

Denis Lavant : Salamano

Christophe Malavoy : Le juge

A/SA

Mots-clés : Indifférence – franchise– mort– colonisation – condition humaine

Le film d’Ozon (2025), après le livre de Camus (1942), le massacre de Sétif (8 mai 1945) et la version de Visconti (1967)

L’étranger, commencé avant la seconde guerre mondiale, publié en 1942, est un roman philosophique, situé à Alger, capitale de l’Algérie, colonisée depuis 1830, à l’initiative de Charles X, dernier roi de France.

Le choix du noir et blanc marque la distance entre notre temps et cette époque, comme si nous étions en présence des Actualités contemporaines des années d’écriture du roman. Le film commence par des actualités opposant la Kasbah et ses ruelles aux larges boulevards dans le style du Baron Hausmann. Le couple formé par Meursault et Marie assiste à un film de Fernandel, le Schpountz de 1938, le jour de leur première nuit.

La publication de L étranger conforta la célébrité de la maison d’éditions Gallimard, presque autant que la publication du Petit Prince de Saint-Exupéry.

L étranger s’inscrit dans le cycle de l’absurde, proposé par Camus, avec notamment « Le mythe de Sisyphe ». Pour ma part, j’ai découvert Camus, en classe de troisième, avec sa nouvelle philosophique : La Chute. Celle-ci pointe quelque chose de pire que le sentiment de l’absurdité affirmée de l’existence : le grand écart possible entre les grands principes affirmés et les positions assumées. Meursault a le mérite de la cohérence : quand il n’éprouve rien, il le dit. Il ne triche pas. Nos pauvres petits politiciens donneurs de leçons devraient relire La Chute et voir L’étranger. Leurs contorsions publiques ne sont pas sans évoquer l’habituelle comédie de la Justice, hier, en Algérie, aujourd’hui, en France.

Camus – Ozon mettent en récit le sentiment d’absurdité qui peut habiter tout être humain. Meursault n’a pas choisi sa vie. Il n’a pas choisi de naître en Algérie, d’être tôt orphelin de père, d’avoir comme maman une femme de ménage qui parle peu, de vivre dans une ville coloniale, confronté à une population de mœurs différentes, possiblement hostile. Il prend ce qui est à sa portée : l’amour d’une jolie fille, son terne travail d’employé de bureau, les baignades et le soleil. Il cohabite pacifiquement avec Salamano, un vieux voisin qui maltraite son vieux chien. Il accepte d’aider Sintès, son copain proxénète, en écrivant une lettre pour lui. Il se laisse cravater et doter d’un brassard noir, par Céleste, un ami restaurateur, pour attester qu’il est en deuil.

Que sa mère meure dans une modeste maison de retraite fait partie de la vie. Il n’éprouve et ne manifeste rien. Au fait, les grandes et profondes douleurs ne sont-elles pas « muettes » ?

Il assiste à son procès en spectateur. Il est rigoureusement honnête et concis dans ses réponses au Juge. Pourquoi il a tué « l’arabe » ? Il ne sait pas. Le reflet du soleil sur la lame de couteau, peut-être. La chaleur. Peut-être – ceci n’est pas dit – les anisettes et le vin bu avant son passage à l’acte. Peut-être aussi la peur refoulée par la présence menaçante des frères de la femme battue par Sintès, une peur qui évolue en colère. Meursault souffre d’alexithymie : il ne sait pas analyser ses émotions.

Ce n’est que face aux consolations de circonstance du prêtre qui le visite en prison que Meursault éprouve de la colère. Meursault ne croit pas à la comédie humaine et encore moins à Dieu. La vie lui apparaît absurde puisqu’elle s’achève par la mort. Nous pourrions défendre, au contraire, que c’est sa prolongation artificielle, alors que le cerveau est détruit, qui est absurde. Mais il s’agit-là de cas limites qui ne sauraient servir d’argument aux héritiers pour aider dame Nature.

Le film montre clairement le caractère conflictuel et colonial des relations entre européens et musulmans algériens. Deux communautés cohabitent sur un même territoire. Elles ne forment pas un même peuple. Elles ne sont pas plus miscibles que l’eau et l’huile. Les uns sont soumis. Les autres ne perdent rien pour attendre.

Le massacre de musulmans révoltés à Sétif et ailleurs par le fait d’un Préfet français aurait dû faire prendre conscience que la population d’origine européenne et celle d’origine maghrébine ne pouvaient constituer un même peuple et que les européens devaient partir, malgré le pétrole saharien, les richesses du sol et une agriculture magnifique, œuvre des « méchants » colons.

Il existait un apartheid de fait, aggravé par deux religions antagonistes, dont l’une au moins, la musulmane ne pouvait adhérer à un État aconfessionnel. Je l’ai compris, pour ma part, très jeune, en dépit de la douleur que je pouvais éprouver en voyant la vie brisée de mon père, un patron-ouvrier exemplaire, pour lequel un salaire égal rétribuait un même travail, indépendamment des origines ethniques. Il n’aimait pas trop les Préfets et sous-préfets en costumes qui venaient inaugurer ses chantiers.

La Guerre d’Algérie ne m’avait pas laissé m’imprégner du pays de mes racines. Ces dernières se développaient à l’école, au lycée, et lors de mes voyages estivaux annuels dans ma patrie de cœur et d’esprit, la France. Camus avait un père symbolique, Monsieur Germain, son instituteur. J’ai eu plusieurs « Monsieur Germain ». J’ai même connu des prêtres, pas pédophiles du tout, qui m’ont familiarisé, par exemple, avec Marx, sans l’encenser ni le diaboliser et qui m’ont transmis le souci de l’autre, de la bienveillance, ainsi qu’un relatif mépris de la réussite sociale.

La condition humaine et la conduite de vie

Tout se passe dans les souvenirs et l’imaginaire du détenu Meursault. La scène où il escalade, seul, la colline aride, au sommet de laquelle la guillotine l’attend, est christique. La dernière personne à laquelle il parle est sa mère qui lui confie que son père avait vomi des heures, après avoir volontairement assisté à une exécution capitale. Le personnage de Marie, incarnée par Rebecca Mader, héroïne d’« Une jeune fille qui va bien » est très réussie. Elle apporte un peu de soleil dans cet univers en noir et blanc.

Nous pouvons être d’accord avec Meursault. La vie est absurde puisque la condition humaine de chacun a inéluctablement un commencement et une fin par le biais du vieillissement ou, plus habituellement, d’une maladie qui en assure son terme. Nous sommes les acteurs d’un entre-deux. Il nous reste la liberté relative de donner sens à cet entre-deux, en étant aussi honnêtes et lucides que peut l’être Meursault, en s’ouvrant à l’amour, à l’utile, à la création et à l’empathie, ce que Meursault ne sait pas faire.