|

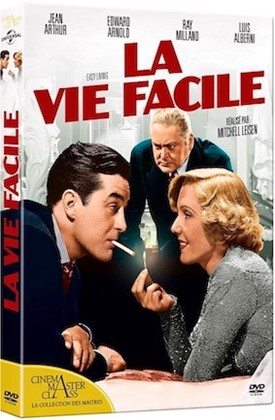

Réalisation : Mitchell Leisen Scénario : Preston Sturges, Vera Caspary Date :1937 / USA Durée :88mn Acteurs principaux : Jean Arthur : Mary Smith Edward Arnold : J.B. Ball Ray Milland : John Ball Jr Louis Alberni : Mr Louis Louis Mary Nash : Madame Jenny Ball |

SA/A/HA

L’histoire n’a pas plus d’intérêt qu’un vaudeville. Une jeune employée se voit affublée d’un manteau de vison qui lui tombe du ciel. Un gros et riche banquier, excédé par les dépenses dispendieuses de sa femme, a jeté la fourrure par-dessus le balcon. Certains peuvent jeter l’argent par les fenêtres pendant que d’autres doivent casser leur tirelire pour prendre un café. L’amour est le moyen d’accéder à la vie facile.

La screwball Comedy

La comédie loufoque a marqué une période du cinéma nordaméricain qui n’excède pas une dizaine d’années, de 1934 (New-YorkMiami) au milieu des années 1940 (Indiscrétions, datant de 1940). Ce genre a produit des films qui possèdent un effet euphorisant par leur rythme, le rôle moteur de leur héroïne féminine et, souvent, des répliques intelligentes et drôles. La seule concession à la vulgarité est l’étalage d’un luxe indécent. La classe dominante ne se donne pas de limites. L’illusion démocratique est de bénéficier aussi, par des cheminements individuels, d’une « vie facile ». En opposition avec la montée des totalitarismes en Europe et en URSS, les USA affichent leur propre matérialisme fondé sur l’argent facile, celui des marchés boursiers et des grandes fortunes. La période succédait à la grande dépression de 1929. Elle correspondait au développement de la société de consommation liée à une politique libérale impulsée par Roosevelt qui s’appuyait sur la relance publique de la production, conforme aux théories de Keynes. L’Etat-providence en sera le prolongement, notamment en France, à la fin de la seconde guerre mondiale.

Les chefs d’œuvre de ce genre ont un intérêt documentaire mais également analogique. Ils illustrent à leur manière une forme d’indécence, celle d’une pseudo-élite, animée par des sentiments très communs. Cette élite s’entoure de personnages serviles et qu’ils soient blanc de peau ne changent rien à leur condition de dominés. Les plus grands acteurs ont donné corps à des personnages inoubliables : Katherine Hepburn, Jean Arthur, Carole Lombard, Irène Dunne, Barbara Stanwyck pour les dames, Cary Gant, James Stewart, Henry Fonda et même l’austère Gary Copper pour les messieurs.

Nous vivons aujourd’hui une époque de logique totalitaire. Le néolibéralisme doit se défendre devant d’autres désirs de puissance. L’indécence de l’élite est également manifeste. Il est aisé de repérer les catégories sociales les plus serviles. La violence symbolique est remplacée par la violence réelle. Un néo-moralisme tient lieu d’esprit critique. Le néo-féminisme devient un repoussoir clivant tout comme l’écologisme L’individualisme, le culte de l’argent, la jouissance aveugle sont les ressorts de zombies prétentieux. Les addictions règnent sans partages et commencent leur travail de sape et de d’écervellements dès l’enfance, via les objets numériques. Les libertés fondamentales fondent comme neige au soleil pour des raisons sécuritaires. Les valeurs montantes sont l’intolérance, la peur, la haine, la passivité, le repli social et, il faut bien le dire, la bêtise, une bêtise crasse qui ne doute pas, au point d’imposer la perversion comme norme. L’esprit critique, le lien social, le courage, l’humour, la bienveillance, l’amour du travail et le respect de la Nature sont devenus les ennemis de la nouvelle idéologie totalitaire.